茂左衛門地蔵尊の由来 (茂左衛門地蔵尊発行のパンフレットより)

義人茂左衛門は、寛永十一年(1634年)、上州沼田領月夜野に生まれ、姓を杉木といい中流の百姓であった。寛文二年の水帳によると、所有

高は、田三段三畝二十歩、畑七段三畝十歩、宅地二段四畝二十歩となっている。この茂左衛門が直訴するにいたったいきさつは次の通りであ

る。

高は、田三段三畝二十歩、畑七段三畝十歩、宅地二段四畝二十歩となっている。この茂左衛門が直訴するにいたったいきさつは次の通りであ

る。

時の領主真田伊賀守信直は、河内守信吉の二男に生まれ、幼名を平吉といい、五千石の捨扶持を貰って月夜野の小川城に別居していたが、明

暦二年(1656年)二十三歳で沼田城主となったのである。生まれつき派手好みのこの若い領主は、本家筋に当たる信州松代十万石の真田家に

対抗して華美を競い、建築や土木に巨費を投じたうえに、側役人の妖言に乗って、日夜酒色の乱交にふけり、ために藩政は乱れ、経済は極度に

苦しくなった。そこで難局打開のために、検地を思い立ち、従来三万石の領地を厳しく竿入れして、およそ五倍の十四万四千石と打ち出した。その

うえ、俗に伊賀枡と呼ばれた枡で年貢を増量し、滞納者は容赦なく寒中水牢に入れた。今でも吾妻郡伊勢町や名久田村に水牢の跡が残ってい

る。さらに川役、網役、井戸役、窓役、婚礼役、うぶ毛役から、百姓の使う鍬にまで税をかける誅求ぶりで、たまたま打ち続く凶年に見舞われ、百

姓の惨苦は目もあてられない状態であった。

暦二年(1656年)二十三歳で沼田城主となったのである。生まれつき派手好みのこの若い領主は、本家筋に当たる信州松代十万石の真田家に

対抗して華美を競い、建築や土木に巨費を投じたうえに、側役人の妖言に乗って、日夜酒色の乱交にふけり、ために藩政は乱れ、経済は極度に

苦しくなった。そこで難局打開のために、検地を思い立ち、従来三万石の領地を厳しく竿入れして、およそ五倍の十四万四千石と打ち出した。その

うえ、俗に伊賀枡と呼ばれた枡で年貢を増量し、滞納者は容赦なく寒中水牢に入れた。今でも吾妻郡伊勢町や名久田村に水牢の跡が残ってい

る。さらに川役、網役、井戸役、窓役、婚礼役、うぶ毛役から、百姓の使う鍬にまで税をかける誅求ぶりで、たまたま打ち続く凶年に見舞われ、百

姓の惨苦は目もあてられない状態であった。

それに加えて、領主が江戸両国橋の架替えの用材調達を幕府から請負わされたので、木材切り出しの強制労役を領民に課するにいたっては、

百姓の生活は死を選ぶか夜逃げをするほかないというところまで追い込まれたのであった。

百姓の生活は死を選ぶか夜逃げをするほかないというところまで追い込まれたのであった。

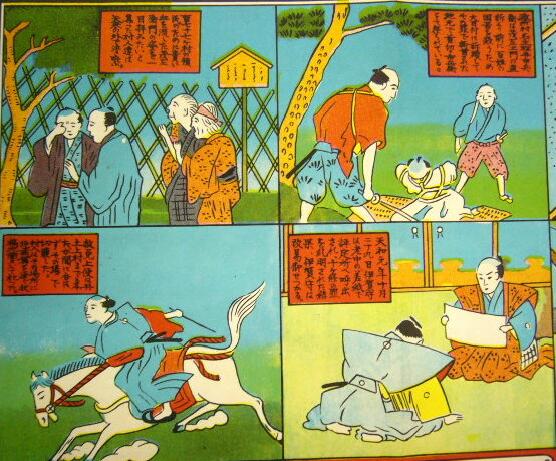

前々から村役人の苦心の様を知りぬいていた茂左衛門は、百七十七カ村の領民のために悲壮な決意をするにいたった。領主の非行、領民の惨

状を認めた訴状を懐にし、伊勢参宮に行くといつわって江戸に行き、直訴の方法についていろいろと心をくだいた末、上野東叡山の寺僧に扮し東

叡山御用のニセ文箱に将軍宛直訴状を入れ、それを中仙道板橋の茶屋へ置き忘れたようによそおって立ち去った。中を見て驚いた宿の主人が、

東叡山に届け、それが輪王寺の宮の手から将軍家に渡されたため、じゅびよく目的を達することができた。天和元年辛酉正月のことである。

状を認めた訴状を懐にし、伊勢参宮に行くといつわって江戸に行き、直訴の方法についていろいろと心をくだいた末、上野東叡山の寺僧に扮し東

叡山御用のニセ文箱に将軍宛直訴状を入れ、それを中仙道板橋の茶屋へ置き忘れたようによそおって立ち去った。中を見て驚いた宿の主人が、

東叡山に届け、それが輪王寺の宮の手から将軍家に渡されたため、じゅびよく目的を達することができた。天和元年辛酉正月のことである。

訴状を見た将軍家から沼田領に隠密が送られ、ついに領主の罪状御取調べとなり、天和元年(1681年)十一月一日、伊賀守は閉門を命ぜら

れ、同月二十二日領地召上げ、出羽山形の城主奥平昌章にお預け、子息の弾正小弼は浅野内匠頭へお預けとなった。

れ、同月二十二日領地召上げ、出羽山形の城主奥平昌章にお預け、子息の弾正小弼は浅野内匠頭へお預けとなった。

一方、身をひそめていた茂左衛門は、その後領内の様子を知りたく、ある夜ひそかに月夜野のわが家に帰った。本望をとげたうえは自首するつ

もりで妻に別れを告げ、夜の明けぬうちに小袖坂までさしかかると、御用とひと声とびかかる男、それは作男といつわって、茂左衛門の留守中わ

が家に住み込んでいた幕府の隠密であった。縄を打たれた茂左衛門は江戸に送られ、取調べのうえ所成敗ということになり、天和二年(1682年)

十二月五日、妻とともに月夜野橋の竹の下河原で磔刑に処せられた。

もりで妻に別れを告げ、夜の明けぬうちに小袖坂までさしかかると、御用とひと声とびかかる男、それは作男といつわって、茂左衛門の留守中わ

が家に住み込んでいた幕府の隠密であった。縄を打たれた茂左衛門は江戸に送られ、取調べのうえ所成敗ということになり、天和二年(1682年)

十二月五日、妻とともに月夜野橋の竹の下河原で磔刑に処せられた。

磔刑の日、かねて領内の名主代表からの嘆願がかなって、赦免の上使が江戸から早馬で駆けつけたが、月夜野に入る一里ほど手前の井戸上

村の土橋まで来たとき、すでに処刑がすんだと聞き、役人は面目なしとその場で自刃した。今でも状橋地蔵として祀られているのはその跡であ

る。

村の土橋まで来たとき、すでに処刑がすんだと聞き、役人は面目なしとその場で自刃した。今でも状橋地蔵として祀られているのはその跡であ

る。

また、茂左衛門に頼まれて訴状を書いた須川村の大宝院覚端法印は伊賀守のため恩田村で、生きながら石子詰の極刑に処せられた。その遺

跡は大宝院塚といい、小祠を建てて祀ってある。

跡は大宝院塚といい、小祠を建てて祀ってある。

茂左衛門地蔵尊には、奥の院があるが、それは彼が召捕られた小袖坂に近い、赤谷川の景勝の地にある。

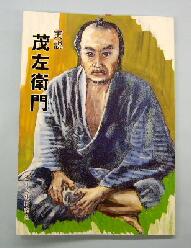

本書は、地元の資料を非常によく整理してくれている本です。検地帳や年毎の年貢割付表などが豊富な写真図版と

ともに紹介されています。

ともに紹介されています。

沼田領(利根郡、吾妻郡、勢多郡)の石高が河内守の検地(寛永17年から21年まで)の時、3万石であったものが、

伊賀守検地(寛文2年から3年まで)14万石にまで跳ね上がったことが、各種資料で論証されています。領地が広がって

わけでもなく、しかも農民が飢饉にあえぐさなかでのこの検地がいかに無謀なものであったか、あの手この手の悪知恵

を駆使した様は、逆に感心させられるほどです。

伊賀守検地(寛文2年から3年まで)14万石にまで跳ね上がったことが、各種資料で論証されています。領地が広がって

わけでもなく、しかも農民が飢饉にあえぐさなかでのこの検地がいかに無謀なものであったか、あの手この手の悪知恵

を駆使した様は、逆に感心させられるほどです。

本書は、当時の沼田藩がひとり伊賀守の悪政に帰する問題だけではなく、戦国時代から江戸時代に移行する藩政の

かかえた問題、つまり、力のある武士を抱えるために必要な褒賞の負担が重くのしかかっていたこと、また石高制への

移行期に急速な制度改革が求められた事情などが、綿密に考証されています。

かかえた問題、つまり、力のある武士を抱えるために必要な褒賞の負担が重くのしかかっていたこと、また石高制への

移行期に急速な制度改革が求められた事情などが、綿密に考証されています。

「磔茂左衛門一揆の実像」の検証と合わせて、「代表訴訟型一揆の歴史的位置の考察」も100ページあまりにわたっ

て詳述されています。

て詳述されています。

著者は『石高制確立と在地構造』(文献出版)13000円など石高制確立過程そのものを深く研究されている方でもあ

ります。また、山川出版の『群馬県の歴史』の編集にも携わっています。

ります。また、山川出版の『群馬県の歴史』の編集にも携わっています。

蛇足ながら、本書で戦国期から江戸時代にうつる過程で石高制への移行がいかに大事な施策であったことを知りましたが、他方信州において

唯一上田藩が、幕末まで石高制をとらずに貫高で通したことを下記の横山十四男著『百姓一揆と義民伝承』でしりました。

唯一上田藩が、幕末まで石高制をとらずに貫高で通したことを下記の横山十四男著『百姓一揆と義民伝承』でしりました。

著者は佐倉惣五郎や茂左衛門に代表される全国の義民伝説を調べ上げ、史実としての側面と、伝承として民衆のあいだに受け継がれる過程

で完成されていった側面を調査し解き明かしてくれる。

で完成されていった側面を調査し解き明かしてくれる。

最も有名な佐倉惣五郎の場合においても、「『現在までに明らかなことは、公津村に惣五郎という農民がいて、村内で一〜二の田畑や屋敷を持

っていたこと。承応二年八月に刑死をし、子供四人が同時に殺されたこと。その祟りがあるというので、里民が石の祠を立てたこと。翌年に堀田正

信が将門山に石の鳥居を寄進したのは、惣五郎のためと考えられ、その祠が『宗吾の宮』と称されて、里民の立てた祠は忘れられてしまったこ

と。後の堀田氏が、将門の社殿を造営し、百年忌以後しばしば祭祀・供養を行い、領内の社寺中でも特別な扱いをしたこと』児玉幸多著『佐倉惣

五郎』(吉川弘文館)という程度である。

っていたこと。承応二年八月に刑死をし、子供四人が同時に殺されたこと。その祟りがあるというので、里民が石の祠を立てたこと。翌年に堀田正

信が将門山に石の鳥居を寄進したのは、惣五郎のためと考えられ、その祠が『宗吾の宮』と称されて、里民の立てた祠は忘れられてしまったこ

と。後の堀田氏が、将門の社殿を造営し、百年忌以後しばしば祭祀・供養を行い、領内の社寺中でも特別な扱いをしたこと』児玉幸多著『佐倉惣

五郎』(吉川弘文館)という程度である。

したがって、伝承や芝居で有名になっている将軍への直訴は、信じがたいことであり、また忠実な渡守り甚兵衛の話は、芝居上演の際に付け加

えられた創作なのである」という。

えられた創作なのである」という。

同様に、茂左衛門伝説についても、磔刑になった農民のイメージとはあまりにかけはなれた華麗な、茂左衛門地蔵尊本堂(檀家のいない運営体

によって維持されている)をもつに至った背景に、月夜野町商工会と月夜野町観光協会の存在を指摘している。

によって維持されている)をもつに至った背景に、月夜野町商工会と月夜野町観光協会の存在を指摘している。

全国の百姓一揆の地域別、年代別分布を整理し、その発生の傾向を分析、整理した著作。

一揆の発生が山村に多かったこと、また、発生頻度のあがる幕末に近づくにつれ、発生の原因が必ずしも「困窮のあまり、窮鼠猫を咬むような姿

で起こした」ものではなく、むしろ権利の確保、維持がその主な目的になっていったことなどが、分析されています。

で起こした」ものではなく、むしろ権利の確保、維持がその主な目的になっていったことなどが、分析されています。

参考までに、茂左衛門などの越訴(おっそ)または直訴についての著者の解説を引用させていただきます。

「定められた合法的手続きを踏まず、直接権力者に訴えることをいい、直訴ともいった。一般農民→庄屋→大庄屋→代官・郡奉行→家老・藩主

→幕府老中・将軍という順序をとび越え、直接に藩主とか老中・将軍に訴状を出すわけであるが、もともとそれは禁止されていたことであるから、こ

との成否にかかわらず訴願人は処刑された。名主・組頭などの村の有力者が、村民を代表して訴え出ることが多かったが、その場合は代表越訴

とよばれる。したがって、直接越訴する者は一人であっても、その背後には多数の農民の強い意志が控えており、それだけに権力者側も無視でき

なかったのである。」

→幕府老中・将軍という順序をとび越え、直接に藩主とか老中・将軍に訴状を出すわけであるが、もともとそれは禁止されていたことであるから、こ

との成否にかかわらず訴願人は処刑された。名主・組頭などの村の有力者が、村民を代表して訴え出ることが多かったが、その場合は代表越訴

とよばれる。したがって、直接越訴する者は一人であっても、その背後には多数の農民の強い意志が控えており、それだけに権力者側も無視でき

なかったのである。」

| |

|

|

|

|||||

|

|||||

|