沼田市倉内の崖端にあり、東西・南北共500m、外郭堀は近年各所が埋められたが、なお跡をたどることができる。中心部は公園となり、御殿

桜のある櫓台と天守台跡が認められるにすぎない。櫓台にはみごとな石垣がある。真田信幸の建てた天守閣は五重であったという。二の丸は本

丸の東に並び、本丸の北の曲輪は本丸より3m低く、北曲輪の東には星名(保科)曲輪があり、御殿桜の南には水の手門が開いて水曲輪の小郭

に下ることができた。

桜のある櫓台と天守台跡が認められるにすぎない。櫓台にはみごとな石垣がある。真田信幸の建てた天守閣は五重であったという。二の丸は本

丸の東に並び、本丸の北の曲輪は本丸より3m低く、北曲輪の東には星名(保科)曲輪があり、御殿桜の南には水の手門が開いて水曲輪の小郭

に下ることができた。

この城は天文年間(1532〜1555)沼田顕泰が築き、1681(天和元)年真田信利のとき改易されて破却、1703(元禄16)年本田正永が再建、黒

田氏・土岐氏と替わって明治に至った。

田氏・土岐氏と替わって明治に至った。

この間、1551年北条勢進駐。1560(永禄3)年上杉謙信占領、その関東戦略の策源地となる。顕泰もなお在城したが、沼田氏に内紛が起こって

会津に追われた。1578(天正6)年謙信急死、北条勢再び進駐。1580年3月武田勝頼の先鋒真田昌幸が沼田城を略取。翌年顕泰の子景義が城

を奪取しようとしたが、はかられて城中に憤死した。北曲輪に景義の首をのせて昌幸が実検したという「首石」が残っている。

会津に追われた。1578(天正6)年謙信急死、北条勢再び進駐。1580年3月武田勝頼の先鋒真田昌幸が沼田城を略取。翌年顕泰の子景義が城

を奪取しようとしたが、はかられて城中に憤死した。北曲輪に景義の首をのせて昌幸が実検したという「首石」が残っている。

1582年武田氏滅亡後、瀧川一益の弟儀太夫益氏が入城。一益が西上するとき昌幸に城を返し、昌幸の城代矢沢頼綱は連年来襲する北条勢を

撃退した。

撃退した。

1589年豊臣秀吉は、北条氏直を上洛させるための交換条件に、昌幸に命じて沼田城を北条に渡させ、城代として猪俣邦憲が入った。ところが

真田に残された名胡桃城を邦憲が奪ったために小田原の役が起こり、北条氏が滅亡する。1590年北条氏滅亡により城は昌幸に帰され、昌幸の

子信幸が城主となり、1591年2月から改修に着手、不落の近世城郭が完成した。信幸の孫が伊賀守信利である。

真田に残された名胡桃城を邦憲が奪ったために小田原の役が起こり、北条氏が滅亡する。1590年北条氏滅亡により城は昌幸に帰され、昌幸の

子信幸が城主となり、1591年2月から改修に着手、不落の近世城郭が完成した。信幸の孫が伊賀守信利である。

(『群馬県百科事典』上毛新聞社より)

関八州で五層の天守をもつのは、江戸城と沼田城のみであった。

真田氏時代の沼田藩は、想像以上に裕福な藩であったらしい。それも真田信幸の「先ず民を富してから年貢を取る」という善政によるものかもし

れないが、それ以上に、当時利根郡の東小河山、戸神山、師山からの金や岩室大崎の銀、藤原山、土出腰本山からの銅の産出などに恵まれて

いたからであるという。

れないが、それ以上に、当時利根郡の東小河山、戸神山、師山からの金や岩室大崎の銀、藤原山、土出腰本山からの銅の産出などに恵まれて

いたからであるという。

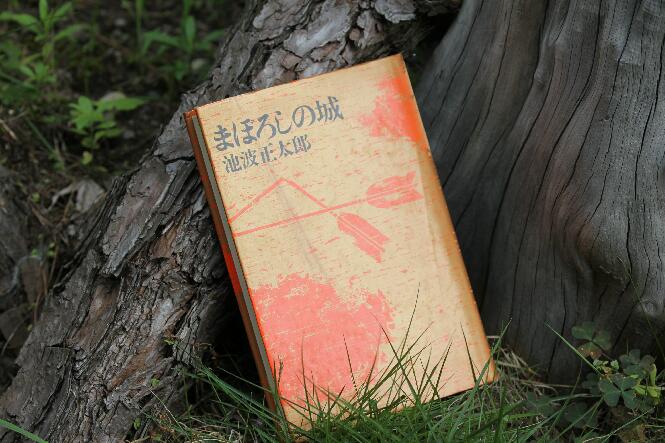

新潮社(1972/01) 講談社文庫(1983)

定価 850円 絶版 定価 本体448円+税

| |

| |

|

|