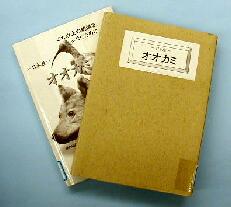

すでに絶滅してしまったニホンオオカミですが、北群馬渋川郷土館の小山さんの調べた『ニホンオオカミ』の資料を拝

見したら、オオカミの復活を考えたプロジェクトが現実に存在していことを知りました。

見したら、オオカミの復活を考えたプロジェクトが現実に存在していことを知りました。

それは、1993年に日本オオカミ協会が設立されてから、丸山直樹教授を中心に「日本オオカミ復活計画」として系統

的に調査研究がすすめられているものです。

的に調査研究がすすめられているものです。

かつて、ニホンオオカミは人間に危害を与えるような害獣ではなく、逆に害獣から村を守ってくれる神聖な神の代理人

のような存在として、あがめられていました。

のような存在として、あがめられていました。

ところが、「明治政府は人間と家畜の保護という名目のもとに狼害対策に力を入れて、その絶滅をはかった。そのため、岩手県庁では雌狼1頭

七円、雄狼1頭五円という賞金(当時の白米の値段は1俵四円)を出したので、猟師たちは夢中になって狼狩をした。また北海道庁も家畜の襲撃

に手をやいて高額な賞金を出したため、明治二十年頃には急激にエゾオオカミの数が減少したといわれる。」 宮沢光顕著『狐と狼の話』より

七円、雄狼1頭五円という賞金(当時の白米の値段は1俵四円)を出したので、猟師たちは夢中になって狼狩をした。また北海道庁も家畜の襲撃

に手をやいて高額な賞金を出したため、明治二十年頃には急激にエゾオオカミの数が減少したといわれる。」 宮沢光顕著『狐と狼の話』より

ニホンオオカミは 明治期に絶滅したと言われますが、昭和に入ってからその目撃談が多く報告されています。

その数々目撃談の真偽のほどはともかくも、戦争を契機とした二つの要因が絶滅種に大きく作用したのではないかと

言われています。

言われています。

その第一の転機は、明治期の日本軍に三八式歩兵銃が導入されるとともに、大量の村田銃が民間に払い下げら

れ、一般の狩猟人口を大幅に増やし、自然動物の激減期を迎えたこと(明治末から大正時代)。

れ、一般の狩猟人口を大幅に増やし、自然動物の激減期を迎えたこと(明治末から大正時代)。

第二の転機は、戦争の激化・長期化とともに壮年男子人口が大幅に減少し、狩猟人口も減り、野生動物にとっての

短いながらも幸福な時期が昭和30年代ころまでの間、存在したこと。

短いながらも幸福な時期が昭和30年代ころまでの間、存在したこと。

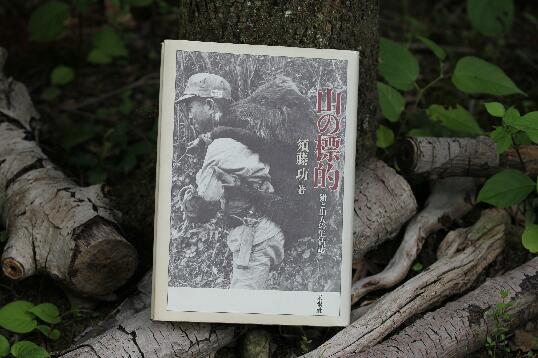

そして、山本素石の活躍時期など、昭和30年代までは、林業の衰退期前の日本の山野が最も豊かであった時期とも

いえるのではないでしょうか。

いえるのではないでしょうか。

(参照ページマタギに学ぶ自然生活)

斐太猪之介の自然観察の深さ、文章の上手さはマタギに学ぶ自然生活でも紹介しましたが、主に関西で活躍している著者ですが、昭和29年か

ら33年頃にかけて、群馬の皇海山の北、奈良(なろう)周辺でニホンオオカミの目撃談が報告され、群馬まで踏査にきて、ニホンオオカミの糞、足

跡など数々の痕跡を確認している話が「続 山がたり」のなかに出ています。

ら33年頃にかけて、群馬の皇海山の北、奈良(なろう)周辺でニホンオオカミの目撃談が報告され、群馬まで踏査にきて、ニホンオオカミの糞、足

跡など数々の痕跡を確認している話が「続 山がたり」のなかに出ています。

| 釣った魚を人間に化けたキツネにだまし取られたり、帰宅の途中に荷物を取られたりする話しが多かったけれど、かつての山村では、キツネにだまされた話は特別なものではなく、どちらかといえば日常のありふれた出来事のひとつであった。

ところが、村人たちの話を聞いていると、1965年ころを境にして、どこに行っても、人間がキツネにだまされなくなってしまうのである。このころから、「昔だまされた」という話に変わり、、新しくだまされたということがなくなる。

私はこのことが不思議でならなかった。とすると、1965年ころを境にして、キツネが人間をだまさなくなったのであろうか。それとも人間がキツネにだまされなくなったのであろうか。はっきりしていることは、この時期を境にして、キツネが人間をだます生き物ではなく、単なる自然の動物になったことである。キツネと動物の新しい物語が生まれなくなった。キツネが人間の意識のなかに入ってくる「隣人」から、動物の一種類にすぎなくなた。

この変化はなぜおこったのか。しかも、それはキツネだけに限られたことではなかったのである。かつて人々はさまざまな物語を編み出しながら暮らしていた。山の神や水神様、庚申様といた神々と人間の物語。動物たちと人間の物語。そそりたつ大木もときに物語の主人公であった。そして村の物語。祖父母の物語。実にいろいろなものが物語の主人公になり、語り継がれていた。この世界が、1965年ころを境にして、急速に消えていくのである。

とすると、この時期に日本人の人々の精神や精神文化に大きな変化がおきたことにはならないだろうか。自然と人間や、人間と人間が結び合うとき、そこに物語が生まれ、その物語を媒介のひとつにしながら人間たちが存在していた時代が終わり、自然も人間も、自分にとっては客観的な他者になっていく時代が、このころからはじまったのではないだろうか。

内山 節 著 『「里」という思想』 新潮選書 (2005/09)

|

「遺跡から発掘された遺骸をしらべてみると、これらのオオカミは、本州にあってはニホンオオカミであって、シベリアオオカミ系統のものは、エゾオ

オカミが北海道の史前民衆と関係を有していただけであった。が、葛生会沢(栃木県)の例のように古墳時代後期まで、ニホンオオカミでないオオ

カミが、北関東の山ぞいの地域に棲息していたことを考えると、この種のオオカミが、日本の他の地域にも棲息していたであろうことを考想しなけれ

ばならない。」

オカミが北海道の史前民衆と関係を有していただけであった。が、葛生会沢(栃木県)の例のように古墳時代後期まで、ニホンオオカミでないオオ

カミが、北関東の山ぞいの地域に棲息していたことを考えると、この種のオオカミが、日本の他の地域にも棲息していたであろうことを考想しなけれ

ばならない。」

| 私が、時々工房に遊びにお邪魔させていただいている魚の陶芸家 松尾昭典さんに教えてもらっ て驚いたのですが、昔、自然や動物関係の専門誌として出ていた「SINRA]という雑誌に、「山根一 眞の動物事件簿」と題してニホンオオカミをはじめとして、実に豊富な写真、図版類とともに、オオカ ミや、ネコに関するすばらしい連載がされてました。 「世界で六体目のニホンオオカミの標本」「ジーボルトのニホンオオカミ」「京都大学のDNA鑑定の 今」「最初のニホンオオカミをめぐって」「誰がニホンオオカミを命名したのか」「ヤマイヌとは何か?」 「突如、現われた秩父野犬」「オオカミはいた。そしてヤマイヌも。」「ロンドン動物園にニホンオオカミ を送った人」などのテーマでつづいてます。 これほどの内容のものが、どうして未だに単行本化されないのか不思議ですが、「SINRA]にはこ のレベルの原稿があふれてます。 「SINRA」は既に廃刊になってしまった雑誌ですが、松尾さんにバックナンバーをずっと見せていた だいて、この雑誌そのもののすばらしさも再認識させられたました。 今思えば、「芸術新潮」や今は無き写真週刊誌「Focus]などの雑誌をつくれる新潮社ならではの 企画でした。 どちらかというと文芸書のイメージの強い新潮社ですが、いかに時代によってぶれない骨のある 出版社であるか、また別のところで詳述してみたいと思います。 また、メタルカラーの時代シリーズや、モバイル書斎術などの著作で知られる山根一眞さんが、こ のような分野でも活躍されているとも知りませんでした。 |

今日、農村の田畑を荒らす害獣は、リンゴ園荒らしのクマ、植樹した若木を食い荒らす鹿、そして最も質の悪い、群

れをなしてあたりかまわず荒らしまわるサルなどが問題になっています。

れをなしてあたりかまわず荒らしまわるサルなどが問題になっています。

どれも、人間が彼らの豊かな住処を破壊してしまったことによりますが、天敵が自然界にいなくなってしまったことも大

きな原因になっています。

きな原因になっています。

「他方、(安藤)昌益の時代は農産物の商品生産化が急激に進行した時代でもある。江戸近郊の畑作地域では、大豆のような雑穀栽培から、養

蚕のための桑畑に作付の転換が行われた。輸出商品としての需要が多い絹織物の増産を図るためでsる。そのため都市では大豆が不足し、遠

隔地、例えば昌益の居住地である青森県の八戸でも、大豆が大増産された。

蚕のための桑畑に作付の転換が行われた。輸出商品としての需要が多い絹織物の増産を図るためでsる。そのため都市では大豆が不足し、遠

隔地、例えば昌益の居住地である青森県の八戸でも、大豆が大増産された。

ところが、当時の八戸での大豆生産は単純な焼畑栽培によっていた。焼畑の跡地にはワラビやクズといった地中に澱粉を蓄える根茎の植物が

繁茂する。それを常食とする猪がふえる。結果として猪が異常繁殖をし、焼畑作の根茎を食いつくすと、人間の農作物を襲う。商品経済という新し

い経済システムによって既存の生態系が破壊され、そのツケが人間にまわって、飢餓をもたらしたのである。1749〜50年の猪による凶作は、1万

5000石の被害を生じ、3000人の餓死者を出した。この凶作は「猪飢餓(いのししけがじ)と呼ばれた。

繁茂する。それを常食とする猪がふえる。結果として猪が異常繁殖をし、焼畑作の根茎を食いつくすと、人間の農作物を襲う。商品経済という新し

い経済システムによって既存の生態系が破壊され、そのツケが人間にまわって、飢餓をもたらしたのである。1749〜50年の猪による凶作は、1万

5000石の被害を生じ、3000人の餓死者を出した。この凶作は「猪飢餓(いのししけがじ)と呼ばれた。

坂本 尚 「世界初の『公害』論 江戸時代の思想家・安藤昌益に学ぶ」

『江戸時代にみる日本型環境保全の源流』 農文協 (2002/09)より

伊東祐朔 著 辻岡幹夫 著

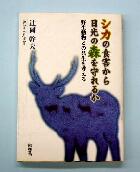

『カモシカ騒動記 天然記念物は害獣か』 『シカの食害から日光の森を守れるか』

築地書館(1986/07) 定価 本体1,200円+税 随想舎(1999/02) 定価 本体1,600円+税

現実には、ハンターに害獣駆除の名目で殺害を依頼したり、畑のまわりに防御策をめぐらしたりしていますが、時代と共に人間界と野生の自然

界の境界がしだいになくなってしまったことや、人間によって自然の生態系バランス・食物連鎖が壊れてしまったことを忘れてはなりません。

界の境界がしだいになくなってしまったことや、人間によって自然の生態系バランス・食物連鎖が壊れてしまったことを忘れてはなりません。

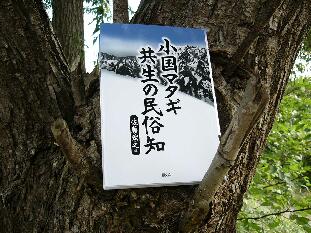

現代社会では、野生動物をめぐるさまざまな考え方が広まっている。野生動物の保護とは、自然の中で生きる野生動物を絶滅させないことを目

的とする。この点で、獲物がいなくなると生計が成り立たない「業」としての猟師とめざすところは同じである。しかし、放鳥まで行なって撃つことを

楽しむスポーツハンティングとは少し異なる。

的とする。この点で、獲物がいなくなると生計が成り立たない「業」としての猟師とめざすところは同じである。しかし、放鳥まで行なって撃つことを

楽しむスポーツハンティングとは少し異なる。

また、やや専門的に資源利用を意識して保全(conservation)という言葉を用いることが多くなった。その場合、護ることを優先した行為を保護

(protection)として区別している。いっぽう個体の生命の尊厳を護る動物愛護という考え方がある。ここでは捕殺行為そのものを認めていない。

(protection)として区別している。いっぽう個体の生命の尊厳を護る動物愛護という考え方がある。ここでは捕殺行為そのものを認めていない。

そして、野生動物を保護する一連の技術や社会の仕組みを、野生動物管理(保護管理、ワイルドライフ・マネジメント)という。この野性動物管理

は欧米で発達した社会システムであるが、私たちは、日本の風土に生きる野生動物のことを考えていかなくてはならない。したがって、欧米で積

み上げられたワイルドライフ・マネジメントをそのまま持ち込んでも通用しない。日本の野生動物管理に必要な思考や技術のヒントは、現在、消滅し

ようとしている農山村の生活技術のなかに潜んでいる。私たちは、そうした埋もれた文化遺産とも呼べるものを一つひとつ丁寧に拾い出して、コン

ピュータを駆使する21世紀の技術を融合させ、日本の野生動物管理のシステムを創るべき段階にきている。

は欧米で発達した社会システムであるが、私たちは、日本の風土に生きる野生動物のことを考えていかなくてはならない。したがって、欧米で積

み上げられたワイルドライフ・マネジメントをそのまま持ち込んでも通用しない。日本の野生動物管理に必要な思考や技術のヒントは、現在、消滅し

ようとしている農山村の生活技術のなかに潜んでいる。私たちは、そうした埋もれた文化遺産とも呼べるものを一つひとつ丁寧に拾い出して、コン

ピュータを駆使する21世紀の技術を融合させ、日本の野生動物管理のシステムを創るべき段階にきている。

羽澄俊裕 著 「コラム 6 野生動物調査の現在」『小国マタギ 共生の民俗知』 農文協より

「シカの数を制限する天敵の種類は、ウサギなどよりはるかに少ない。日本本来の森林生態系でいえば、シカの天敵はたった一種類、オオカミ

だけだった。シカの場合、ケムシやウサギと違って、天敵に代役はいなかったのだ。

だけだった。シカの場合、ケムシやウサギと違って、天敵に代役はいなかったのだ。

日本の動物のうち、北海道のヒグマや、本州、四国、九州のツキノワグマもシカを食べる。ただし、クマは専門的な肉食獣ではない。先祖は肉食

獣だったが、その後、クリ、ドングリ、トチノミ、ノイチゴ、木の芽、フキなど、植物も多く食べる雑食動物になった。

獣だったが、その後、クリ、ドングリ、トチノミ、ノイチゴ、木の芽、フキなど、植物も多く食べる雑食動物になった。

だから、クマがシカを食べるのは、偶然シカを捕まえる機会にめぐり合った時や、たまたまシカの死体に出くわした場合に限られる。このタイプの

肉食行動は機会捕食といわれ、専門的な肉食獣の捕食とは区別されている。しまり、クマは、シカの数を十分に制限するところまではいかず、オ

オカミほど綿密なシカとの共存関係も成立していない。」

肉食行動は機会捕食といわれ、専門的な肉食獣の捕食とは区別されている。しまり、クマは、シカの数を十分に制限するところまではいかず、オ

オカミほど綿密なシカとの共存関係も成立していない。」

吉家世洋『日本の森にオオカミの群れを放て』より

そこで考えつくのが、かつてこれら害獣の天敵の役割を担っていた「ニホンオオカミ」に、現代に復活していただくこと

はできないだろうかということです。

はできないだろうかということです。

訓練された犬、といっても、クマを威嚇してひるまず、凶暴なサルの群れにも対抗でき、なおかつ人間を攻撃する危険

のないように訓練されたすぐれた犬を育て、かつての狼が担っていた役割のごとく、人間社会の周辺を巡回警備して、

害獣たちを撃退してもらう。

のないように訓練されたすぐれた犬を育て、かつての狼が担っていた役割のごとく、人間社会の周辺を巡回警備して、

害獣たちを撃退してもらう。

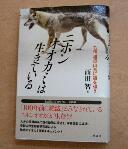

小山 宏さんの著書のなかでは、この方法が現実的であるとし、小型の日本犬の放犬が有効であるとしています。

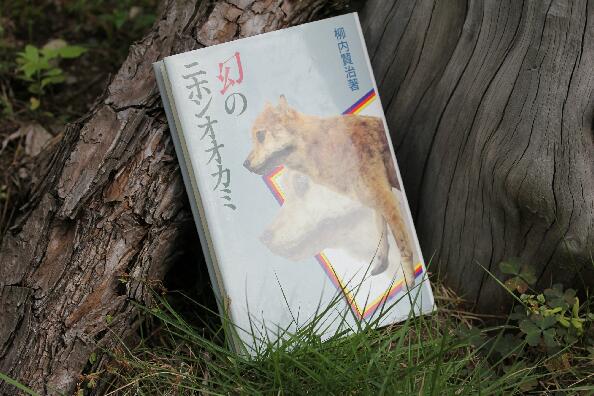

こちらは、現実に本物のオオカミを復活させる考えで、小山さんの本では、もっともニホンオオカミに近い中国のハイ

イロオオカミを日本の山に放つ案が紹介されています。

イロオオカミを日本の山に放つ案が紹介されています。

もっとも、近い将来には、現存するニホンンオオカミの剥製から、ニホンオオカミのDNAを取り出して、実際にニホン

オオカミを復活させてしまうことも、もう夢ではなくなってきているかもしれません。

オオカミを復活させてしまうことも、もう夢ではなくなってきているかもしれません。

いづれも、山に山菜取りや渓流釣りをしている人がいきなり、獰猛な犬の群れや狼もどきに出くわしたら、さぞ、驚くこ

とかと思いますが、クマに出くわすよりは、人間に管理された狼の方がましで安全であることにいづれは気づくでしょう。

とかと思いますが、クマに出くわすよりは、人間に管理された狼の方がましで安全であることにいづれは気づくでしょう。

そうした地域には

「この地域の山は、害獣(クマ、シカ、イノシシ、サル)対策のため、オオカミが巡回しておりま

す。人間には危害を加えないように訓練されておりますが、威嚇するような行動をとったり、餌

を与えたりはしないで、尊敬の眼差しで見送ってください。」

す。人間には危害を加えないように訓練されておりますが、威嚇するような行動をとったり、餌

を与えたりはしないで、尊敬の眼差しで見送ってください。」

なんて看板が立っていたりする。

群れの首輪にはGPS発信機と血圧測定機能がついており、巡回している位置、何かを見つけて興奮しているかどう

かが、一定間隔で設けられた森林組合の小屋から確認できる。

かが、一定間隔で設けられた森林組合の小屋から確認できる。

群れを放し飼いにすることは仮に難しくても、たとえばリンゴ園のなかにこのようなオオカミ、またはオオカミもどき犬を

飼ってみてはどうでしょうか。

飼ってみてはどうでしょうか。

全篇を通じて本書は、非常に示唆にとんだ内容の多い本ですが、本テーマ館とのかかわりで強いてポイントをあげる

とすると、第一に、日光国立公園がオオカミ復活の第一候補地として極めて現実性の高い条件が揃っていること。第二

に、プロジェクト進行で必ず出てくる意見としてオオカミが人間を襲う可能性があげられますが、犬が人間を襲う確率に

比べたらはるかに安全であることを説いている点があげられます。

とすると、第一に、日光国立公園がオオカミ復活の第一候補地として極めて現実性の高い条件が揃っていること。第二

に、プロジェクト進行で必ず出てくる意見としてオオカミが人間を襲う可能性があげられますが、犬が人間を襲う確率に

比べたらはるかに安全であることを説いている点があげられます。

これらの内容については、追って他のページとのからみで更に触れていくことと思います。

また少し横道になるかもしれませんが、オオカミにかかわる小説もけっこうたくさんあります。

日本古来の伝説にかかわるようなものや、現代に出現したかと思わせるような様々なストーリーがありますが、拾って

きたり、ふと現われた犬が、妙に威厳があり他の犬を圧倒するような様子からどうもオオカミなのではないかといったよ

うな話はよくあります。

きたり、ふと現われた犬が、妙に威厳があり他の犬を圧倒するような様子からどうもオオカミなのではないかといったよ

うな話はよくあります。

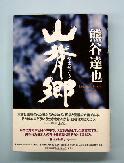

こうした題材をよくあつかって見事な作品を書いていた熊谷達也が、『邂逅の森』で第131回直木賞を受賞しました。

著者の『漂泊の牙』はニホンオオオカミを題材にとった小説として、第19回新田次郎文学賞受賞作でもあり、おすす

めの作品です。

めの作品です。

『漂泊の牙』 『漂泊の牙』

集英社(1999/10) 集英社文庫(2002/11)

定価 本体1,700円+税 定価 本体724円+税

著者の短編集『山背郷』のなかの「御犬殿」「メリイ」も、あれはもしかして狼?といった謎めいた面白いお話です。

「御犬殿」のなかでは、天明八(1788)年に、江戸幕府の奥羽巡検使に同行した古川古松軒という人物が記した『東遊雑記』という日記から面白

い記述を紹介しています。

い記述を紹介しています。

「(略)それによると、この狼河原は鹿がたくさん出て田畑を荒らすために、狼がいるのをむしろ幸いとしており、上方の人間のように狼を恐れていな

かった。それがために、夜中、狼にばったり出くわした時には『御犬殿、油断なく鹿を追ってくだされ』と慇懃に挨拶するのが慣わしだった、というこ

とです。したがって、昔のこの地の人々は、狼とは実に上手につき合っていたことになる。ところがですね、狼にとっても人々にとっても不幸なこと

が起きてしまった。

かった。それがために、夜中、狼にばったり出くわした時には『御犬殿、油断なく鹿を追ってくだされ』と慇懃に挨拶するのが慣わしだった、というこ

とです。したがって、昔のこの地の人々は、狼とは実に上手につき合っていたことになる。ところがですね、狼にとっても人々にとっても不幸なこと

が起きてしまった。

思わず謙次郎は膝を乗りだしていた。野崎の話には、なぜか強く惹きつけられるものがある。

「発端は享保十七(1731)年にまで遡ることができるのですが、畿内などの西国を発端に、病犬つまり狂犬病に罹った狼が人里に出没して、人に

咬みつき、死に至らせるという事件が続発したのです。おそらくは外国から入ってきた洋犬がもたらしたものでしょう。それと併せて、狼の獲物とな

る鹿の数も少しずつ減ってしまったのでしょうね。それまでほとんど襲わなかった馬などの家畜も頻繁に襲われるようになってきた。こうなりますと

ねえ、人間の側も手をこまねいているわけにもいかず、お隣の南部藩などのように懸賞金をかけて狼狩りを奨励するところも出てきた。結局、本来

は神様として崇めていた狼が、気がついてみると一転して忌むべき恐ろしい悪者になっていた。しかし、昔から畏れ敬ってきた狼を冠した土地の名

前にはやっぱり深い愛着がある。そこでなんとか狼という動物の神聖さを捻り出そうと苦心惨憺して、あのような白狼の伝説をこしらえたのではな

いか。そう僕は思うわけです。だからこそ、この話にはなんとも言えない切なさがある。謙次郎君、君にもわかりますかな」

咬みつき、死に至らせるという事件が続発したのです。おそらくは外国から入ってきた洋犬がもたらしたものでしょう。それと併せて、狼の獲物とな

る鹿の数も少しずつ減ってしまったのでしょうね。それまでほとんど襲わなかった馬などの家畜も頻繁に襲われるようになってきた。こうなりますと

ねえ、人間の側も手をこまねいているわけにもいかず、お隣の南部藩などのように懸賞金をかけて狼狩りを奨励するところも出てきた。結局、本来

は神様として崇めていた狼が、気がついてみると一転して忌むべき恐ろしい悪者になっていた。しかし、昔から畏れ敬ってきた狼を冠した土地の名

前にはやっぱり深い愛着がある。そこでなんとか狼という動物の神聖さを捻り出そうと苦心惨憺して、あのような白狼の伝説をこしらえたのではな

いか。そう僕は思うわけです。だからこそ、この話にはなんとも言えない切なさがある。謙次郎君、君にもわかりますかな」

|

ついでに、もっと横道に反れれば、オオカミがらみの音楽や映画もいくつか思い出されます。

ケビン・コスナーの「ダンス・ウィズ・ウルブズ」はなかなか映像もすばらしい作品ですが、ケビン・コスナーのちょっとヒューマンぶりっ子なとこ

ろが趣味に合わないのでここではパスして、音楽では中島みゆきの唄で「狼になりたい」という曲があります。

ろが趣味に合わないのでここではパスして、音楽では中島みゆきの唄で「狼になりたい」という曲があります。

都会の若者たちが、夜明け間際の吉野屋で、肘をついて眠ったりしている情景描写の歌詞が秀逸で「狼になりたい。狼になりたい。ただ一度」。

というフレーズが繰り返され、万人向け名曲タイプではないかもしれませんが、中島みゆきの曲のなかでも、私にとっては最も印象深い曲です。

というフレーズが繰り返され、万人向け名曲タイプではないかもしれませんが、中島みゆきの曲のなかでも、私にとっては最も印象深い曲です。

もっとこじつけて印象深い音楽といえば、ジョニ・ミッチェルの『ミンガス』というアルバムがあります。

ジャコ・パストリアスのフレットレス・ベースとジョニ・ミッチェルのギターのかけ合いが最高の作品。

もしかして、ジャコの参加したアルバムの中でも、5本の指に入れられるのではないでしょうか。

曲のバックで狼だか犬だかの遠吠えがずっと「ウォーー!ウォーー!」と聞こえているもの。

ギタリストとしてのジョニ・ミッチェルに驚かされたアルバム。如何なるスーパーギタリストもしたことのないようなシンプルで独特な奏法と表現をこ

のアルバムで披露しています。

のアルバムで披露しています。

文 ・ 星野 上

| |

| |

|

|