2002年ごろからでしょか、廃墟に関する写真集や本の刊行が相次ぎ、あれよあれよという間に、随分たくさんの本が刊行されて、ちょっとしたブ

ームになりました。

ームになりました。

こうした視点は、赤瀬川源平などが昔から追求していた視点でしたが、かたや戦争遺跡という視点からの廃墟、かたや鉱山跡やホテルや施設、

廃校や廃線なとの廃屋建造物そのものに対する関心からの視点などがからみあって、相乗的に廃墟に対する関心が高まってきたようです。

廃校や廃線なとの廃屋建造物そのものに対する関心からの視点などがからみあって、相乗的に廃墟に対する関心が高まってきたようです。

このテーマ館でも当然、足尾銅山という巨大な廃墟と、中島飛行機の地下工場跡に代表される戦争遺跡の関係から不可分のサブテーマをなす

ものです。

ものです。

こうしたそれぞれの廃墟は、歴史も性格もさまざまに異なるだけに、そこに訪れたひとの知識や体験によって、まさに十人十色の観方がありま

す。

す。

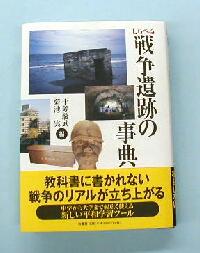

遺構、遺物の調査方法、史資料の調査や聞き取りの方法や保存方法など総合的な研究法の解説から、全国の主要戦争遺跡の紹介、解説ま

で網羅した本格事典。

で網羅した本格事典。

群馬では、旧中島飛行機小泉製作所尾島工場の地下工場跡、旧陸軍火薬製造所の地下工場跡などが紹介されています。こうした強制連行・

強制労働を抜きにしては語れない地下工場などは10ヶ所を数えるという。

強制労働を抜きにしては語れない地下工場などは10ヶ所を数えるという。

編集者の菊地実氏は(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団主幹兼専門員。

この施設の構造は「円筒形の半地下式で「聴音壕防空監視哨」と呼ばれ、形状は上端がラッパ状に開く円筒形(口径4,2m、内径は3,1m)の

コンクリート造り、壁の厚さは0,3m深さは3mである。当時はこの株構造物のまわりに8本の柱を立て、上屋構造は藁葺きで円錐形の屋根が乗

っていた。付属施設として通信室を中心に仮眠室、控え室を兼ねた事務所を備えた。」 戦争遺跡保存全国ネットワーク編 『日本の戦争遺

跡』より

コンクリート造り、壁の厚さは0,3m深さは3mである。当時はこの株構造物のまわりに8本の柱を立て、上屋構造は藁葺きで円錐形の屋根が乗

っていた。付属施設として通信室を中心に仮眠室、控え室を兼ねた事務所を備えた。」 戦争遺跡保存全国ネットワーク編 『日本の戦争遺

跡』より

『町民がつづる足尾の百年 第2部』(光陽出版)のなかに、実際にここに勤務した新義雄さんの話が出ていました。

「私はそこに昭和16,17の2年間勤めていました。監視哨長は斎藤勝さん。5班に分かれ、1班が8人編成で、二人組みで監視にあたりました。

足尾は栃木第三と呼ばれ、第二が日光、第一が宇都宮でした。

足尾は栃木第三と呼ばれ、第二が日光、第一が宇都宮でした。

こんな話もあったそうです。哨長が軍隊に召集されて、「困ったことになったな」と考えこんでいると、次の日、哨長が帰ってきたのです。みんな驚

きました。わけを聞くと、「監視哨は軍隊扱いで、召集は誤りだった」ということでした。

きました。わけを聞くと、「監視哨は軍隊扱いで、召集は誤りだった」ということでした。

軍が監視哨にいかに力を入れていたかがわかります。今になってみれば、あの監視哨がどんな役にたったかは不明です。

(略)爆音の特徴で飛行機の種類を識別できるようレコードを聞いて訓練しました。

爆音が聞こえたら、頭のテッペンを爆音がする方向に向け、一致したら頭をあげれば、飛行機をとらえることができるのです。

勤務は壕で1時間、仮眠1時間、事務室での待機1時間、この繰り返しで、24時間勤務しました。日当は、食事つきで1日80銭、消防の日当は60

銭でした。」

銭でした。」

戦後60年も経た今、群馬県下高崎市内で、戦時下に構築された防空壕や地下工場などの「特殊地下壕」が新たに2箇所確認されたそうです。

それは地元のひとはおそらく知っていたものと思われますが、山沿いの民有地にあった防空壕で、安全のため入口はすべて封鎖されたそうで

す。

す。

県下の確認された地下壕(合計18ヶ所)の数は以下の通り

沼田市 6ヶ所

高崎市 5ヶ所

前橋市 2ヶ所

月夜野町 2ヶ所

太田市、群馬町、吉井町が各1ヶ所

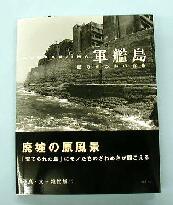

日本全国の廃墟のなかでも、規模、島という景観の独自性などから、廃墟学の聖地とすら言われる軍艦島の写真集。沖合いからまず眺め、島

に足を踏み入れていくすべてのプロセスに異質な歴史空間へ接近する味わいと楽しみがあふれている。

に足を踏み入れていくすべてのプロセスに異質な歴史空間へ接近する味わいと楽しみがあふれている。

軍艦島に関しては、廃墟としてではなく、その島の歴史そのものをあつかったものなど他にもいくつかあります。

2004年8月の記事で、軍艦島クルーズ定期便が就航しはじめたことを知りました。

長崎〜軍艦島(上陸はしません)〜野母崎コース

所要時間 1時間10分 料金1980円

航行日 土・日曜(1日2便) 10月31日まで運航

| |

|