�@�@�@���݂��̍��@�{�̃e�[�}��

�@���̍�������{��ł���Ȃ���A���{�ꌳ�C�ȑ�����ނ����������꒘�w�剝���̓��x�́A���ꂩ��̍����

��̎p���l���邤���ł���Ȃ��A�l�����邭���C�ɐ�����Ƃ͂ǂ��������Ƃ����A�������ɖ₢�����Ă���邷�炵��

�{�ł��B

��̎p���l���邤���ł���Ȃ��A�l�����邭���C�ɐ�����Ƃ͂ǂ��������Ƃ����A�������ɖ₢�����Ă���邷�炵��

�{�ł��B

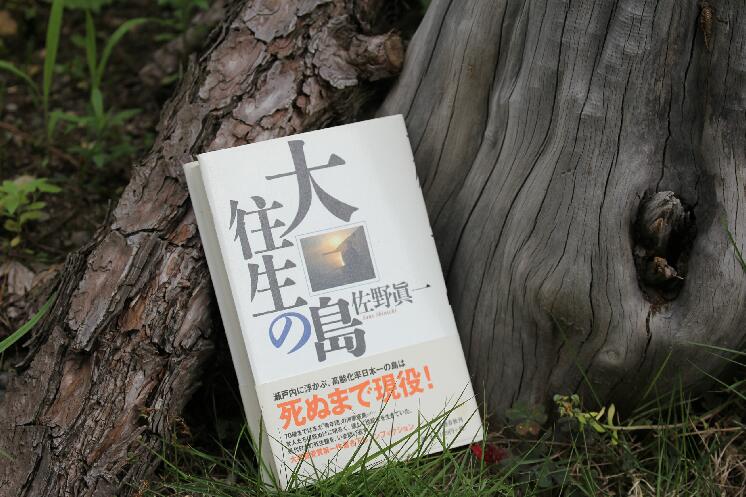

�@���̖{�ɍڂ��Ă���ʐ^�������ɏ���Ɍf�ڂł��Ȃ��̂��c�O�ł����A���ɍڂ��Ă���8�l�̂��N���̎ʐ^�́A��

���������B�e���ꂽ�Ȃ�����I�ꂽ�ǂ��ʐ^�ł��邱�Ƃɂ͊ԈႢ�Ȃ��̂ł����A�ɂ�������炸�A���Ԃ̂�

�N���̎ʐ^�Ƃ��ẮA���ɐ��������Ƃ����\������Ă��܂��B

���������B�e���ꂽ�Ȃ�����I�ꂽ�ǂ��ʐ^�ł��邱�Ƃɂ͊ԈႢ�Ȃ��̂ł����A�ɂ�������炸�A���Ԃ̂�

�N���̎ʐ^�Ƃ��ẮA���ɐ��������Ƃ����\������Ă��܂��B

�@�s��ŕ����I�ɂ������I�ɂ��b�܂ꂽ�{�݂�A�b�܂ꂽ�ƒ���ɂ��邨�N���ł��A����قǐ������������\��

�̏Ί�ɂ́A�Ȃ��Ȃ����ڂɂ�����Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�̏Ί�ɂ́A�Ȃ��Ȃ����ڂɂ�����Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�������A���ꂾ���ˏo��������̓��ł�����A���̐l�����C�ł��낤�ƂȂ��낤�ƁA���ꂾ���ł����Ƃ����ڂ�

�Ē����ɖK�ꂽ�肵�܂��B

�Ē����ɖK�ꂽ�肵�܂��B

�@�������{��̒��Ƃ��Đ܂莆������ꂽ�������ʂł�

�@�@�N�ԕ��ϋC�����P�T�D�U�x�ƋC���g�Ȃ���

�@�A���N���̂قƂ�ǂ����ƁA�~�J���͔|�Ȃǂ̎d���𑱂��Ă��邱��

�@�B�J���V�E�����𑽗ʂɊ܂ސV�N�ȏ����ނ𒆐S�Ƃ����H�����ł��邱��

�Ƃ��������Ƃ������̗v���Ƃ��Ďw�E����Ă��܂��B

�@�Ƃ��낪�A���̓��̂��炵���̂́A���ʂƂ��Ē����ł��邱�ƂɂƂǂ܂炸�A����܂Œʏ�Ƌ��V�l�Ȃǂ̓}�C�i�X

�̃C���[�W�Ƃ��Ă����Ƃ炦���Ă��Ȃ����������ɂ���Ȃ���A�����Ԃ�݂�Ȍ��C�ɂ����邭��炵�Ă���Ƃ������Ƃ�

���B

�̃C���[�W�Ƃ��Ă����Ƃ炦���Ă��Ȃ����������ɂ���Ȃ���A�����Ԃ�݂�Ȍ��C�ɂ����邭��炵�Ă���Ƃ������Ƃ�

���B

�@�����ЂƂA�R����w�����a�T�X�N�ɂ����Ȃ����������Љ��Ă��܂��B

�@�u���̐����ɖ������Ă��܂����v�Ƃ��������

�@�@�@�����@�F�@�S�X�D�R��

�@�@�@���ʁ@�F�@�S�U�D�R��

�@�@�@�s���@�F�@�R�D�W��

�@����Ɂu�Ȃ�ł��b��������F�B�����܂����v�Ƃ��������

�@�@�@�u����v���V�T�D�S���ŁA�S�̂̂S���̂R���߂�B

�@�u����p���͈�l�łł��܂����v�Ƃ��������

�@�@�@�X�Q���̐l���u��l�łł���v�Ɠ����Ă���B

�@���N�ł��邩�炱���A��l��炵�ł���Ă�����B

�@��l��炵�ł��邩�炱���A���ł��b��������F�B���K�v�B

�@��l��炵�ł��邩�炱�����������钇�ԂɎx�����Ă���B

�@���ԂƂ������傾�����l�ł����C�ɐ����čs����B

�@�v���X�̏z�\�����Ȃ肽���Ă��܂��B

�@�����⎄�����̂܂��̂��N���̎��Ԃ��݂�ƁA

�@���Ƃ����͌��N�ł����Ă��A�������l����Ό��N�ɕs�������邩��A�Ƒ���a�@�ɗ���Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��B

�@�V��A�܂��ɖ��f�������Ȃ��悤�ɂ���ɂ́A�����߂Ă��������Ȃ��B

�@�������Ȃ���A�Ƒ��ɗ��邵���Ȃ��B

�@����Ȏ��Ԃ�����Ɍ����Ă��܂��B

�@���̂ӂ��̑傫�ȕ�����ڂɂȂ��Ă���̂��A�N�V���āA���Ƃ��̗͂̐����������Ă��A�����ɂ킽���Ď�������

�C�ł�����Ǝv���邩�ǂ����ł���A�����̑O��ł���u������v�Ƃ������������ɂ��邩�ǂ����ɂ������Ă����

�����܂��B

�C�ł�����Ǝv���邩�ǂ����ł���A�����̑O��ł���u������v�Ƃ������������ɂ��邩�ǂ����ɂ������Ă����

�����܂��B

�@���̘V���Ă��Ȃ�炩�̂������œ�����Ƃ������Ƃ���苎���āA������_�I�[���A�S�g�Ƃ��Ɍ��N�ł��邱�Ƃ��

�Ⴗ�邱�Ƃ͋ɂ߂ē�����ƂȂ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�Ⴗ�邱�Ƃ͋ɂ߂ē�����ƂȂ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@��������V��̂�����p�ӂ��Ă����Ă��A�u������v�����̌��N��u�������Ɓv�łȂ�������Ă�܂��Ƃ̊�������

���Ă��Ȃ������Ȃ�A�����炨���������Ă��A�����I�Ȑ������ۏ���Ă��Ă��A���������ƖL���ɕ�炷�V��̎p�A

�P��������z�����邱�Ƃ͓���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

���Ă��Ȃ������Ȃ�A�����炨���������Ă��A�����I�Ȑ������ۏ���Ă��Ă��A���������ƖL���ɕ�炷�V��̎p�A

�P��������z�����邱�Ƃ͓���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@����Ȃ��Ƃ������ƁA�̗͂̐������N������蓭������̂��Ƃ̔��������Ă��܂������ł����A�J���̎p�͂�

�������A�Ȃ�炩�̘J�����ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ƃ������Ƃ́A�l�Ԃ������Ă����Ƃ�����{�I�ȏ����������Ă��܂��Ƃ�

�����Ƃł���A�������������l�Ԃ̖L�����Ƃ����̂͂�͂�l����̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B

�������A�Ȃ�炩�̘J�����ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ƃ������Ƃ́A�l�Ԃ������Ă����Ƃ�����{�I�ȏ����������Ă��܂��Ƃ�

�����Ƃł���A�������������l�Ԃ̖L�����Ƃ����̂͂�͂�l����̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B

�@�����\�Z��̂Ă̌����ɗ��p����邱�ƂȂ��A���������c�_�������Ɛ[�܂邱�Ƃ��肤����ł��B

�������_��ς��āA��_�W�H��k�Ќ�̉��ݏZ��ŕ�炷�l�X�̐����Ɣ�ׂ�ƁA�����ƑN���Ɍ����Ă�����̂���

��܂��B

��܂��B

�@�܂����������Ȃ�܂����A���̃e�[�}�ق̂��낢��ȂƂ���œo�ꂵ�Ă��������Ă�����c���������w�w��ɂ���v

�l�x�i�݂������[�j������p�����Ă��������܂��B

�l�x�i�݂������[�j������p�����Ă��������܂��B

�@�u6447�l���k�ЂŖS���Ȃ����B�ȗ��ǂꂾ���̐l�тƂ��s�K�Ȏ����}�������Ƃ��낤���B���œ|��Ă������l�тƁB���ݏZ��ł́w�ǓƎ��x

��4�N�ԂŁA237�l�𐔂����B���̂����A���E�Ɣ������Ă���l��28���B�ǓƎ��Ƃ������t�́A�₵�������ׂĂ�\�����̂ł͂Ȃ��B����Ă����P�g

�҂����܂��ܐ����O�ɔ�������A�a�@�ɉ^��Ď��ʂƌǓƎ��Ƃ͌���Ȃ��B�ΐl�W�������ĖS���Ȃ��Ă������l�тƂ̐��͌ǓƎ��̐����

�����B����ɁA���ݏZ��ɓ��炸�Ɏ₵���S���Ȃ��Ă������l�тƂ͂ǂꂭ�炢���A�킩��Ȃ��B���O�ɋ����Ă�����5���l�Ƃ��������Ў҂͍���

�����Ă��邩�A�킩��Ȃ��B

��4�N�ԂŁA237�l�𐔂����B���̂����A���E�Ɣ������Ă���l��28���B�ǓƎ��Ƃ������t�́A�₵�������ׂĂ�\�����̂ł͂Ȃ��B����Ă����P�g

�҂����܂��ܐ����O�ɔ�������A�a�@�ɉ^��Ď��ʂƌǓƎ��Ƃ͌���Ȃ��B�ΐl�W�������ĖS���Ȃ��Ă������l�тƂ̐��͌ǓƎ��̐����

�����B����ɁA���ݏZ��ɓ��炸�Ɏ₵���S���Ȃ��Ă������l�тƂ͂ǂꂭ�炢���A�킩��Ȃ��B���O�ɋ����Ă�����5���l�Ƃ��������Ў҂͍���

�����Ă��邩�A�킩��Ȃ��B

�@99�N�~���A�o���オ�����ЊQ�������c�Z��֔�Ў҂͈ڂ��Ă������B�ȗ��R�N�A�Q�O�O�P�N�P�P�����ŁA�����Z��ł̌ǓƎ��͂P�S�V�l�ɂ���

��B���̂����A�P�O�V�l���j���B���h�Ȍ��c�Z��ɓ����Ă���ƈ��y�ɕ�炷�͂��������l�тƂ��A�ߗW�����ꂸ�A��������ĖS���Ȃ��Ă�

��B

��B���̂����A�P�O�V�l���j���B���h�Ȍ��c�Z��ɓ����Ă���ƈ��y�ɕ�炷�͂��������l�тƂ��A�ߗW�����ꂸ�A��������ĖS���Ȃ��Ă�

��B

�@�R���W�U�O�O�˂̕����Z��̐��ю�ŁA�U�T�Έȏオ�S�����Ă���B�ł��ː��̑����_�ˎs�c<��Q���S�O�O�O�ˁj�ō���ї��͂S�U���A�P�g

����є䗦�͂Q�W���ƂȂ�B�Ƃ������A�Ƒ��ƐE�������A�ߗׂ��������l�тƂ͔��̍����Ɩ��ׂɔ��A���ݏZ��ł���Ƃ��������ׂ���

�W���Ăю����A���͂�V�����l��W��z���ӗ~���������܂ܘV���Ă���B

����є䗦�͂Q�W���ƂȂ�B�Ƃ������A�Ƒ��ƐE�������A�ߗׂ��������l�тƂ͔��̍����Ɩ��ׂɔ��A���ݏZ��ł���Ƃ��������ׂ���

�W���Ăю����A���͂�V�����l��W��z���ӗ~���������܂ܘV���Ă���B

�@��_��k�Ђ���V�N�̌����́A�k�Ђł܂��������Ȃ��悤�ɑ�𗧂Ă邱�ƁA�����c������A��������l�ЂƂ肪���т�����������s����

��������Ă������ƁA�h�ЂƂ͂���ɐs���邱�Ƃ������Ă���B�v

��������Ă������ƁA�h�ЂƂ͂���ɐs���邱�Ƃ������Ă���B�v

�@�����������́A�������������₵�āA���Ԃ������čl���Ă݂������̂ł��B

�@�l�����U�ɂ킽���āA�l�Ԃ炵�����C�ɐ����Ă�����Ƃ������Ƃ��A�ǂ��������ƂȂ̂��A���̖{��ʂ��ĂƂĂ��厖�Ȃ�

�Ƃ��w�ׂ�悤�ȋC�����܂��B

�Ƃ��w�ׂ�悤�ȋC�����܂��B

�@�Ƃ���Ȃ������A�l���l�Ƃ��Đ����Ă�����Ƃ������Ƃ́A�u������v�Ƃ����l�Ԃ̔\�͂������Ă����Ȃ肽���̂ł���

�Ƃ������ƁB

�Ƃ������ƁB

�@�l���u������v�Ƃ������Ƃ́A���̐l���A�n��ɑ��ĉ������Ă����邱�Ƃ��ł��邩�Ƃ������Ƃł���A�n��Ƃ��̐l��

�̐M���W�������Ă������藧���̂ł���Ƃ������ƁB

�̐M���W�������Ă������藧���̂ł���Ƃ������ƁB

�@���̂��Ƃ��ɁA�����畟���\�Z����ł��A�l�ŘV��̒~������ł��A�Ȃ��Ȃ��K���ɐ�����Ƃ������Ƃ͍l��

���Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

���Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@����܂ł̏��ɓI�ȕ����ςɑ��āA�ŋ�Productive�@Welfare�@�Ƃ������t���o�Ă��Ă��܂��B��L�̖{�̒���

�̂Ȃ��ł��̐������o�Ă��܂����̂ň��p�����Ă��������܂��B

�̂Ȃ��ł��̐������o�Ă��܂����̂ň��p�����Ă��������܂��B

�@Productive�@Welfare�Ƃ́A����������܂ł̎Љ�ɂƂ��Ă̕��S�ƂƂ炦��̂ł͂Ȃ��A�܂��P�A���{���Ă��Ƃ�����ҋ~�ςł��Ȃ��A�V���Ȃ�

���Y�I�ȉc�݂Ƃ���l�����ł���B����҂��^�ɃC�L�C�L�Ɛ������邱�Ƃ��ł��邽�߂ɎЉ�Ƃ��Ăǂ��x���ł��邩�A�������邱�ƂŎЉ�S�̂�

����������ƍl����ϋɓI�Ȕ��z�ŕ������Ƃ炦�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̂��߂ɂ́A�Ⴆ�Ηv��썂��҂ɉ��T�[�r�X�����Ƃ�����

���������T�[�r�X��Ώۂɂ��邾���ł͌����ď\���ł͂Ȃ��B�ٗp��U�w�K���܂߂�����҂̐����S�̂��x����L�͂Ȏ��g�݂��K�v�ł�

��B

���Y�I�ȉc�݂Ƃ���l�����ł���B����҂��^�ɃC�L�C�L�Ɛ������邱�Ƃ��ł��邽�߂ɎЉ�Ƃ��Ăǂ��x���ł��邩�A�������邱�ƂŎЉ�S�̂�

����������ƍl����ϋɓI�Ȕ��z�ŕ������Ƃ炦�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̂��߂ɂ́A�Ⴆ�Ηv��썂��҂ɉ��T�[�r�X�����Ƃ�����

���������T�[�r�X��Ώۂɂ��邾���ł͌����ď\���ł͂Ȃ��B�ٗp��U�w�K���܂߂�����҂̐����S�̂��x����L�͂Ȏ��g�݂��K�v�ł�

��B

�@�܂��A����҂��Љ�́u���ו��v���邢�͎�������L�ׂ�ׂ��u��ҁv�ƂƂ炦��̂ł͂Ȃ��A�Љ�ɂƂ��āu�K�v�ȎЉ���v�Ƃ��ď\���ɋ@�\��

����悤�Ȋ��������s�Ȃ����Ƃ��d�v�ł���A���ꂪWorkfare�̔��z�ł���BWorkfare�Ƃ����̂́A�����I�ɍ���҂�����Ƃ����̂ł͂�

���A���̓I�ɂ��C�́E�m�͂Ƃ��ɏ\���Љ�ɍv���ł��鍂��҂��A�����]�ޏꍇ�ɎЉ��˂�����Ȃ��悤�ɃC���t����������Ƃ������Ƃł�

��B���̃R���Z�v�g�͓��{�l�̋Εׂȍ������Ƃ̐e�a���������A��������Ƃ��Ď����f�n�͏\���ł��낤�BWorkfare�������b��ւƂȂ�

��A����҂̎��������i����A����҂̎��̌���ɑ傫���v������ƍl������B

����悤�Ȋ��������s�Ȃ����Ƃ��d�v�ł���A���ꂪWorkfare�̔��z�ł���BWorkfare�Ƃ����̂́A�����I�ɍ���҂�����Ƃ����̂ł͂�

���A���̓I�ɂ��C�́E�m�͂Ƃ��ɏ\���Љ�ɍv���ł��鍂��҂��A�����]�ޏꍇ�ɎЉ��˂�����Ȃ��悤�ɃC���t����������Ƃ������Ƃł�

��B���̃R���Z�v�g�͓��{�l�̋Εׂȍ������Ƃ̐e�a���������A��������Ƃ��Ď����f�n�͏\���ł��낤�BWorkfare�������b��ւƂȂ�

��A����҂̎��������i����A����҂̎��̌���ɑ傫���v������ƍl������B

|

|