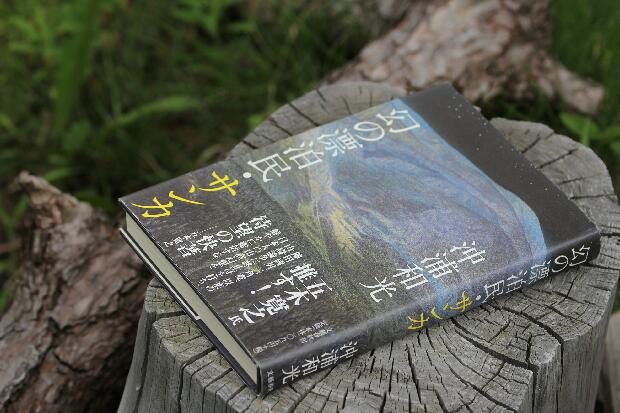

第二テーマ館 群馬の山と渓谷

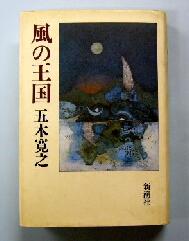

私はサンカについては以前から関心は高かったものの、魚の陶芸家 松尾昭典さんに五木寛之の『風の王国』や椋鳩十もサンカ小説を書いて

いることなどを教えてもらうまでは、格別優先する関心事というほどではありませんでした。

いることなどを教えてもらうまでは、格別優先する関心事というほどではありませんでした。

加えて沖浦和光の『幻の漂泊民・サンカ』を読むまでは、サンカ問題については、三角寛の功罪あいともなう労作から前に進もうにも、既に事

実を検証するこすら、あきらめざるをえないかのような時代に入ってしまった諦めムードのなかに私もあったと思います。

実を検証するこすら、あきらめざるをえないかのような時代に入ってしまった諦めムードのなかに私もあったと思います。

ところが、この小説家である五木寛之と大学の研究者である沖浦和光というふたりの性格の異なる仕事が、予想を遥かに超えた多くの人びと

に、静かに、深く影響を与えていることを知り、サンカ研究の進展ばかりでなく、本の持つ影響力の大きさについても、改めて痛感させられたことが

このページを作成する決意をさせたものです。

に、静かに、深く影響を与えていることを知り、サンカ研究の進展ばかりでなく、本の持つ影響力の大きさについても、改めて痛感させられたことが

このページを作成する決意をさせたものです。

まず、沖浦氏は、サンカ研究の難しさについて、以下のようにまとめています。

朝廷や幕府が編纂した正史だけではなく、民間の伝承を綴った稗史にも、「サンカ」の名は見えない。

辺鄙な地方に散在していたので、王朝貴族や権門寺社の記録に出てこないと解することもできる。

しかし、古代・中世以来の由緒がある集団ならば、どこかにその痕跡が残っているはずだ。

特定の集団の歴史を調べる場合に、最も重要な手がかりになるのは、その集団の内部で書き残された記録であり、それを補う口碑と伝承であ

る。

る。

サンカは、無文字社会で生きていたから記録を残さなかったとしても、長い歴史がある集団ならば、口から口へと伝えられた口碑を残したはず

だ。ところが、それもない。

だ。ところが、それもない。

かつてあった物が、なにかの事情で失われたわけではない。はじめから内部資料は全く残されていないのだ。

古代や中世の文献から「サンカ」の当字らしき漢語を探索して、その名辞でもって起源論を展開してみても徒労に終わるだけだ。その生活や民族

の実態を考察することなしに、呼称にこだわって論じても、その歴史を解明できないことは目に見えている。

の実態を考察することなしに、呼称にこだわって論じても、その歴史を解明できないことは目に見えている。

「サンカ」の起源とその歴史を明らかにするためには、とりあえず正確な「サンカ民俗誌」が編まれなければならない。

歴史記録がないならば、この民族誌がサンカの実像を明らかにする大きい手掛かりになる。

しかし、その姿も1950年代後半には見えなくなったので、もはや新しい鍬でもってサンカ民俗の土壌を鋤き直すことはむつかしい。

確かな資料が集積されないままにサンカについて語ろうとすると、どうしても推定による資料操作になってしまう。

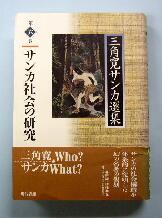

その典型的な例が、三角寛の博士論文『サンカ社会の研究』であった。これなどは腕利きの新聞記者の勘と想像力豊かな小説家の資質がないま

ぜになって、「サンカ」社会を壮大な仮構の世界として築き上げてしまった好例である。

ぜになって、「サンカ」社会を壮大な仮構の世界として築き上げてしまった好例である。

(本書92ページより)

ところが、沖浦氏自身にとっても、決定的ともいえる出会いが、五木寛之の『風の王国』によって蒔かれていた種が結実するかたちとなって、突

然おとずれる。

然おとずれる。

ところが、私も予期しなかった新しい画期がやってきた。次に述べる一件がなかったならば、本稿もここまで書き進めることはできなかった。

1999年の春、広島で催された部落問題の研究集会に出席した際に、かねがねサンカ関係の資料を集めて欲しいと頼んでいた知人から、「これ

は中国山地の周辺にいたサンカの人たちの記録です」と1冊の小冊子を手渡された。

は中国山地の周辺にいたサンカの人たちの記録です」と1冊の小冊子を手渡された。

資料収集を頼んでいたのは、1995年に三角寛の『サンカ社会の研究』の解題を依頼され、それまで十数年をかけてやってきた瀬戸内の漂海民

「家船」の研究も一段落したので、これからは本格的にサンカの歴史と民俗を研究しようと決めていたからだ。

「家船」の研究も一段落したので、これからは本格的にサンカの歴史と民俗を研究しようと決めていたからだ。

その小冊子はB四判で40頁、『いま、開かれる歴史の扉』がタイトルで、副題は「サンカ研究からのアプローチ」とある。1998年にその地区の解

放文化祭が催された際に刊行された特集パンフレットである。

放文化祭が催された際に刊行された特集パンフレットである。

パラパラとめくってみて驚いた。まず五木寛之の『風の王国』から、サンカの歴史とその漂泊生活をめぐる重要な箇所は5頁分も抜き書きされ、こ

の本の末尾に付されていた参考文献がズラリと並べられている。

の本の末尾に付されていた参考文献がズラリと並べられている。

その次にいわゆるサンカ言葉が5頁にわたって列記され、さらに後藤興善の『又鬼と山窩』の一節、そして柳田國男の『「イタカ」及び「サン

カ」』『山窩の人生』――これらの抄録が載せられている。ざっと読んでみても、なかなか的確な引用だ。このパンフを編集したのはタダモノでは

ないなと直観した。

カ」』『山窩の人生』――これらの抄録が載せられている。ざっと読んでみても、なかなか的確な引用だ。このパンフを編集したのはタダモノでは

ないなと直観した。

(本書262ページより)

さらに、次の文との劇的な出会いとなる。

ページを繰っていくと、4頁にわたる論考があったのですぐに目を通した。その冒頭の数十行を読んで、これは自らサンカと呼ばれた小集団の末

裔であることを正面から名乗る宣言、すなわち、サンカとしてのカミングアウトであり、歴史の闇の中に沈められてきた山の漂泊民のアイデンティテ

ィーを求めての思想的宣言であることが分かった。作田清という署名が入っている。その冒頭は次の一節から始まる。

裔であることを正面から名乗る宣言、すなわち、サンカとしてのカミングアウトであり、歴史の闇の中に沈められてきた山の漂泊民のアイデンティテ

ィーを求めての思想的宣言であることが分かった。作田清という署名が入っている。その冒頭は次の一節から始まる。

『私のルーツをさかのぼっていけば、「サンカ」にたどりつくのではないか。』これが私の脳裏にうごめいていた疑問であった。それは同時に得体の

知れない不安と、漠然とした畏れの感情を育て上げていた。

知れない不安と、漠然とした畏れの感情を育て上げていた。

私は、川魚漁と棕櫚箒づくりを生業としている父母の姿に、尊敬の念をもちつつも、また一方では恥かしく感じるという矛盾性を抱き続けてきた。

「いったい自分は何者なのか、なぜ差別を受けるのか」という問いは、私を解放運動に向わせ、『差別の根源を問う』という手放せぬテーマを、自ら

の課題とした。

の課題とした。

父母とともに同じ生業をしていた人々は、どのような歴史の位相の中で現在にたどり着いてきたのか・・・・・。

そして、この作田清という人の登場には、以下に紹介する五木寛之の『風の王国』の影響が深くうかがえるのです。

もちろん、サンカについてのなんのこだわりもなく、純粋に小説としてストーリーを楽しんでも十分満足できる作品なのですが、この小説には、サ

ンカだけではなく、歴史を見るうえでのいくつかの隠れた重要なテーマが内在しています。

ンカだけではなく、歴史を見るうえでのいくつかの隠れた重要なテーマが内在しています。

それは、第一に自然の大地を「歩く」という人間の本源的能力についてのこと、第二に、歴史に埋もれた漂流民の存在について、そして第三に、

歴史の転換とともに変遷していくあらゆる階層がいかなる時代においても「生きる」「生き続けること」の意味、などを深く問うているように見えます。

歴史の転換とともに変遷していくあらゆる階層がいかなる時代においても「生きる」「生き続けること」の意味、などを深く問うているように見えます。

この小説の最終部分で、初代講主・葛城遍浪の言葉として、以下のような明確な立場を表明宣言してる重要な文があります。少し長くなります

が、改行など若干見やすく直して引用させていただきます。

が、改行など若干見やすく直して引用させていただきます。

「―― 山に生き山に死ぬる人びとあり。これ山民なり。

里に生き里に死ぬる人びとあり。これ常民なり。

山をおりて、里にすまず、里に生きて、山を忘れず、山と里のあわいに流れ、旅に生まれ旅に死ぬるものあり。

これ一所不在、一畝不耕の浪民なり。

山民は骨なり。常民は肉なり。

山と里の間を流れる浪民は、血なり、血液なり。血液なき社会は、生ける社会にあらず。

浪民は社会の血流なり。生存の証なり。

浪民をみずからの内に認めざる社会は、停滞し枯死す。

われらは永遠の浪民として社会を放浪し、世に活力と生命をあたえるものなり。乞行(ごうぎょう)の意義、またここに

存す。乞行の遍路、世にいれられざるときには、自然の加工採取物をもって常民の志をうく。これ《セケンシ》の始めな

り。

存す。乞行の遍路、世にいれられざるときには、自然の加工採取物をもって常民の志をうく。これ《セケンシ》の始めな

り。

山は彼岸なり。里は此岸なり。

この二つの世の皮膜を流れ生きるもの、これ《セケンシ》の道なり。

われらは統治せず。統治されず。

一片の赤心、これを同朋に捧ぐ。

されど人の世、歴史の流れのなかに―――」

肝心な「されど人の世、歴史の流れのなかに」の、その先はどうなんだーっ、と聞きたいところですが、ここで終わってしまっています。

| 2006年6月、所用で近江、奈良へ出かけたおりに、五木寛之の『風の王国』のなかでサンカが駆け抜

けた山、二上山に登ってきました。 アナログカーナビを助手席にたてた譜面台にのせて、滋賀から上野市を経て奈良までの道のりは、迷

い迷いつようやくたどり着くことができました。 二上山が近づいてくると、その山容が予想外に大きいことに気付き、陽の沈む西の方の目印として、そ

の地で大きな役割を担っていることがうかがえました。 と同時に、私としては「古墳をちょいと大きくした山」程度に認識していた迂闊さに気づき、急に登るのは

あきらめて遠景の写真だけ撮って、次の予定の明日香方面に早々に移動してしまおうかと思ったほどで した。  それでもうろうろしているうちに、北側の尾根からの登山口に車を駐められるところをみつけたので、覚

悟をきめて、一眼レフデジカメとタオルとペットボトルの飲料だけ大きめなウエストバックに詰め込み、それ を肩にかけて登りだしました。 樹林のなかの登山道を、泉鏡花の小説に出てきそうな池を左に見ながらゆっくり歩き始めると、夏の陽

気を遮る木々の間をわずかに抜けてくる涼しい風が心地よく感じられました。 私の得意なアバウトな計算で、山頂まで早くて20分、なにかあっても1時間はかからないだろうと腹をき

めて黙々と歩く。 スタートは昼を少し過ぎた時間でしたが、おそらくお昼を山頂ですごしたのだと思われるグループが何組

か下りてくるのとすれ違い挨拶をかわしました。  次第に道が急な勾配になりだすと、遙か前方から女性のグループの声が時折風にのってかすかに聞こ

えてきました。 あ、女だ、と心でつぶやく。

すると、なぜかペースが少し早くなってしまう。

多少山歩きには自信があるので、直に追いつくだろうと思うが、意外とその若い声はなかなか近づいて

こない。 時折、楽しそうにはずんだ会話が、また風にのって聞こえてくる。

どうやら子どもではない。年寄りでもない。ましてやサンカでもなさそうだ。

さらにペースがあがる。

いかん!息が切れてきた。せめて追い越すときは落ち着いていたいものだ。

すると次第に声がはっきりと聞き取れるようになり、どうやら若い女性の3人組であることがわかった。

別に誰とすれちがおうが関係のないことと自分に言い聞かせ、ペースを緩めようと思うが、足はそうなら

ない。 やがて3人の姿が前方にはっきり見えてくる。

声の感じからは、20代の学生か30代といった一番ドキドキする世代。

どうやら3人は少し歩いては止まって休み、また少し歩いては休みといった登り方を繰り返している。

姿を視界にとらえたらもう追い越すだけだと、またペースが速くなってしまうが、あらんことか、意外とそ

の差が縮まらない。 どうやら休む時以外のペースは、ことらとほとんど変わらないスピードで登っているようだ。

結局、しばらくの間、3人の後ろをついて歩くことになる。

やがて、ふと顔をあげてみると、自分の目の前を3つのお尻が右へ左へと交互に・・・・

「頂上まであとどれくらい?」などと明るい声で話しながら、やはり若さ故か女性のわりに早いペースで

歩いている。 会話のなかに聖徳太子がどうのこうのというのが聞こえたので、もしかして地元の大学のゼミの研究生

と先生かなと思う。 追い越す前に出来るだけ汗はぬぐっておこうと、顔をあげるとまた、3つのお尻が、右に左に。

むむむ・・・わるくない。

先頭を歩く女性のお尻が、手前ふたりの後ろ姿越しに右へ「こんにちは。」と顔を出したかと思うと、

二番目を歩く女性のお尻が左へ「私はこっちよ。」と顔を出す。

その前を、最後部を歩いている女性のお尻が「どっち見てんのよ」と右に左に。

このままずっと後ろをそのまま歩いていくことにしようと思ったが、こちらの心を読まれたとも思えない

が、3人がすっと道をあけてくれてしまった。 やむをえず、すみません、と先にでる。

すれ違うときに「お嬢さん方、歩くという字は、止まるが少ないって書くんだよ」と教えてあげたかった

が、もちろん声にだして言うほどの勇気はない。 3人を抜くとすぐに山頂にたどりつき、なにがしの廟だの祠だの一応写真に収めたがそれほどの感慨は

なかった。 ただひたすら、右に左にいい旅だった。

|

「たとえば椋鳩十の浪漫的な山人文学『山窩調』『鷲の唄』なども、民衆のそのような自由への憧憬に支えられてアピールした作品ではなかった

でしょうか。当時の新聞で評論家、木村毅はこう書いているそうです。『この人の文章で、先ず魅せられるのはその、清新な自然描写のタッチであ

る。日本のジプシイともいうべき放浪種族の奔放な情感が、脈々として余韻をひく。ジプシイがロンドンに現れて、電車に乗ったりすると、同乗の客

は一種の感じに誘われる。それはジプシイは拘束のない世界への憧憬を象徴するからだ。椋氏の文章にもまたこの特性がある。日本の全国民が

有形無形の十重二十重の圧迫にあえいでいる現在《山は、仲間の移動する宿場だ》と喝破する生活が魅力を持つのはあたり前だろう』、と。そし

て椋鳩十氏の小説集は、出版一週間後に発禁となりました。それは、当局が言うように、無頼の非国民を描いたからでなく、むしろ放浪民に自由

な生命の輝きを託した小説だったからでしょう。したがってサンカを変態的犯罪者として描く作風には、当局は一向に文句をつけなかったのです。」

でしょうか。当時の新聞で評論家、木村毅はこう書いているそうです。『この人の文章で、先ず魅せられるのはその、清新な自然描写のタッチであ

る。日本のジプシイともいうべき放浪種族の奔放な情感が、脈々として余韻をひく。ジプシイがロンドンに現れて、電車に乗ったりすると、同乗の客

は一種の感じに誘われる。それはジプシイは拘束のない世界への憧憬を象徴するからだ。椋氏の文章にもまたこの特性がある。日本の全国民が

有形無形の十重二十重の圧迫にあえいでいる現在《山は、仲間の移動する宿場だ》と喝破する生活が魅力を持つのはあたり前だろう』、と。そし

て椋鳩十氏の小説集は、出版一週間後に発禁となりました。それは、当局が言うように、無頼の非国民を描いたからでなく、むしろ放浪民に自由

な生命の輝きを託した小説だったからでしょう。したがってサンカを変態的犯罪者として描く作風には、当局は一向に文句をつけなかったのです。」

(五木寛之『風の王国』新潮社より)

これまで、三角寛の著作をベースにしたサンカ研究の歴史はかなりありますが、これから、この沖浦和光、五木寛之等の視点へ次第にシフトし

た研究が行なわれることを願うものです。

た研究が行なわれることを願うものです。

三角寛が、例のごとくどうやって調べたのか、「サンカの全国分布図」なるものを出していますが、多くの人がこれに論拠をおいているのか、サン

カは東は関東、信越まで、東北、北海道を除くほぼ全国に分布していたとされています。

カは東は関東、信越まで、東北、北海道を除くほぼ全国に分布していたとされています。

ならば当然、群馬にもいたことになりますが、それを裏付けるような文献資料はまだ見ていません。

しかし、関連した研究の一環で、下記の本の中で荒井貢次郎という東洋大学教授が「幻像の山窩」という参考になる小論を出しています。

「山村民の副業・手工業にサンカ小説に出てくる手工業がある。ここでは、数多い例のうちで最も適切と思われる群馬

県(上州)からとると、この県の山岳部、県境の附近に「スズ竹」が密生している。このスズ竹細工で知られる部落に赤

城村・根利部落がある。断るまでもなく、ここはサンカの居着部落ではない。」とし、ここの問屋・伊惣三が信州・伊那方

面から細工の技術を伝習してこの地に伝えた経緯が説明されています。

県(上州)からとると、この県の山岳部、県境の附近に「スズ竹」が密生している。このスズ竹細工で知られる部落に赤

城村・根利部落がある。断るまでもなく、ここはサンカの居着部落ではない。」とし、ここの問屋・伊惣三が信州・伊那方

面から細工の技術を伝習してこの地に伝えた経緯が説明されています。

「サンカ小説に中毒すると、箕直し、箕作りを、犯罪者視されるサンカと混同してしまう。

サンカは警察機関が造った犯罪者の一つの類型であり、また、警察廻りの新聞記者の慣用語が転じて普及していっ

た。」

た。」

「サンカが、行政・司法警察上で、いつも問題になるのは、その漂泊性からくる凶悪犯行についてである。サンカは、窃

盗、人さらい、殺人、土蔵破りを平気で犯す。しかし、この種の犯罪を、すぐサンカと結びつけて考えることは誤りであ

る。

盗、人さらい、殺人、土蔵破りを平気で犯す。しかし、この種の犯罪を、すぐサンカと結びつけて考えることは誤りであ

る。

ポン、オゲ、ポンス、ポンスケ、ササラ、茶筅までも、サンカの概念で律しようというのは行き過ぎである。川伏せりし、

川辺に住み、川魚、湖・沼・沢・池に獲物を求め、スッポン、亀、ハンザキ(大山椒魚)、鰻、鯉、鮒、鯰などをとり、貝を

とって売る。竹細工、よろず修繕、下駄表、下駄の歯入れ、箒、ササラ売り、風車売り、猿回し、乞食も入ってくる。洋傘

直し、インチキな鋳掛屋、蛇・孫太郎虫・薬草売り、山椒魚ということになると、これは下層生活者の生業と同じになって

くる。サンカの正体は、下層民の多くである。」

川辺に住み、川魚、湖・沼・沢・池に獲物を求め、スッポン、亀、ハンザキ(大山椒魚)、鰻、鯉、鮒、鯰などをとり、貝を

とって売る。竹細工、よろず修繕、下駄表、下駄の歯入れ、箒、ササラ売り、風車売り、猿回し、乞食も入ってくる。洋傘

直し、インチキな鋳掛屋、蛇・孫太郎虫・薬草売り、山椒魚ということになると、これは下層生活者の生業と同じになって

くる。サンカの正体は、下層民の多くである。」

このような様々な下層民のなかから、これはサンカであると区分できる人びとを捕捉することは、いったい、いかにして可能なのでしょうか。

| |

| |

|

|