�@���e�[�}�ف@�Q�n�̎R�ƌk�J�@�@

�@�X���Ƃ������t���g���Ă��܂��ƁA�����哹��O���X���Ȃǂ̍]�ˎ���ɐ������ꂽ��v�����v�������ׂ܂����A

�Ñォ��l�ƃ��m�̍s�������Ƃ���ɂ͂ǂ��ł��A�����I�ɓ��ł߂�ꂽ���ɂƂǂ܂邱�ƂȂ��A�Ȃ�炩�̖��O�̂�

���������������Ƃ����܂��B

�Ñォ��l�ƃ��m�̍s�������Ƃ���ɂ͂ǂ��ł��A�����I�ɓ��ł߂�ꂽ���ɂƂǂ܂邱�ƂȂ��A�Ȃ�炩�̖��O�̂�

���������������Ƃ����܂��B

�@���̓��́A����̗��J���ɂ����j��Y�̔j���Q���܂ł��Ȃ��A���j�����ǂ�A��l�̑��Ղ����ǂ�ϋɓI�Ȗڂ�

�����Ă��Ȃ���Ό������邱�Ƃ̂ł��Ȃ����̂ł����A�t�ɂ��������ڂ������Ă���A�g�߂Ȃ�����Ƃ���ɂ��̍���

�����o�����Ƃ��ł��܂��B

�����Ă��Ȃ���Ό������邱�Ƃ̂ł��Ȃ����̂ł����A�t�ɂ��������ڂ������Ă���A�g�߂Ȃ�����Ƃ���ɂ��̍���

�����o�����Ƃ��ł��܂��B

| |

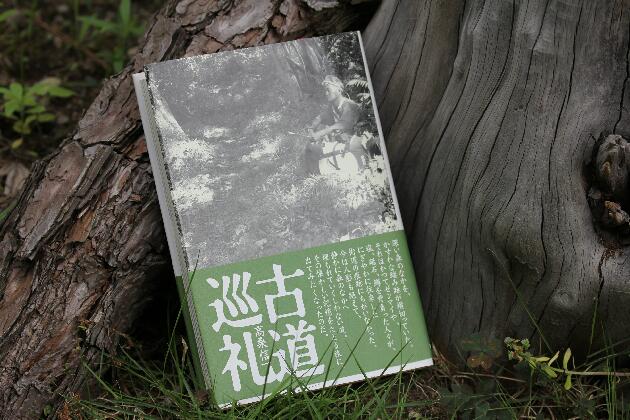

�@�{���͉F�s�{�Ŏ���o�ł̂悤�Ȃ������ŏo���ꂽ�{�̂悤�ŁA�}���ق�W�Ҕz�z���ȊO�̈�ʂ̖ڂɐG���悤�ȋ@��͂��܂�Ȃ�����

�悤�ł��B

�悤�ł��B

�@�͂��߂͖����V���̌Q�n�łɍL�����Ƃ��ĘA�ڂ��ꂽ���̂��A���҂��Ȗ،��Ɉڂ��Ă���{�ɂ܂Ƃ߂�ꂽ���̂̂悤�ł��B�����E�s���̎�

�v�}���قɂ͂���Ǝv���܂��B

�v�}���قɂ͂���Ǝv���܂��B

�@�{���Ƃ̏o����A���̃y�[�W���쐬���邫�������������Ă��ꂽ�Ƃ������܂��B

�@

�@ �@

�@ �@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@

�@�P�A���\���z�|��ÂƉz��������j�̊X���@�@�Q�A�Ìy���_�@�R�A��k�X���|�Ñ㓌�k�̓���߂���N�̓��@�@�S�A�z�㉺�c�̓u�ΊX��

�|�M�ƎY�Ƃ����������R�x���E�@�@�T�A���������R�̍����|��s���̐��r�Ɏc���ꂽ�����̎c�[�@�@�V�A��Ò��X���|�����M�̉A�ɉB��

���s�^�ȓ����@�W�A������A���d�����@�@�X�A�����Y�[���}�C���@�@�P�O�A�k�C���A���юR���@�@�P�P�A�đ�X���A�哻�@�@�P�Q�A�F��Ó��A���ӘH�@�@

�P�R�A�鎭�A�瑐�z��

�|�M�ƎY�Ƃ����������R�x���E�@�@�T�A���������R�̍����|��s���̐��r�Ɏc���ꂽ�����̎c�[�@�@�V�A��Ò��X���|�����M�̉A�ɉB��

���s�^�ȓ����@�W�A������A���d�����@�@�X�A�����Y�[���}�C���@�@�P�O�A�k�C���A���юR���@�@�P�P�A�đ�X���A�哻�@�@�P�Q�A�F��Ó��A���ӘH�@�@

�P�R�A�鎭�A�瑐�z��

�P�S�A���\���z�̗��X���|�Ó��̐D��Ȃ������̕��i

�u���̂���͗ǂ������ȁB�a�Ȃ�Ă���́A�l������Ζق��Ăł����荇�������A���łɐ��Ԙb�̂ЂƂ��o����

�B���肪���ł��n�ł����������Ⴂ�͂˂����A�Ԃ��ʂ铹�ɂȂ����r�[�ɂ��������Ȃ��Ă��܂����B�Ԃ��������

���͕���Ȃ��ɂǂ��˂Ȃ�˂����A����ň��A������킯�ł��˂��B�Ȃ��������ׁB�l���ʂ邽�߂̌a���A����

�̊Ԃɂ��Ԃ̂��߂̓��ɂȂ��Ă�킰������ȁv

�B���肪���ł��n�ł����������Ⴂ�͂˂����A�Ԃ��ʂ铹�ɂȂ����r�[�ɂ��������Ȃ��Ă��܂����B�Ԃ��������

���͕���Ȃ��ɂǂ��˂Ȃ�˂����A����ň��A������킯�ł��˂��B�Ȃ��������ׁB�l���ʂ邽�߂̌a���A����

�̊Ԃɂ��Ԃ̂��߂̓��ɂȂ��Ă�킰������ȁv

�@

�@���\���z�Œ��҂��o��������̐e���̂Ȃɂ��Ȃ����t�́A���A�ƂĂ��厖�ȈӖ��������Ă��܂��B

�@���j�����������͂܂��A�H���A�_�Y���Ȃǂ̗A���̑O�ɁA���A��A���A�S�Ȃǂ̎����̒T���ƗA���̓��ł����B

�@�����������Ƃ͒m���Ă��Ȃ���A�Ñ�ɂ����Đ���̂͂����������ɂ��Ă͂��܂蒍�ڂ���Ă��܂���ł����B

�@�{���ł͖n�����y����ȑO�����ɂ��F�t������ʓI�ɍs�Ȃ��Ă������Ƃ�A�~�C���ۑ��≻�ςȂǂ̂��߂ɗ��p����Ă�������̉��l

�ɒ��ڂ��āA���҂͑S���̎Y�n��n�������ǂ�B

�ɒ��ڂ��āA���҂͑S���̎Y�n��n�������ǂ�B

�@�Ȃ��ł��Ñ�̎鍻�̎Y�n�Ƃ��Ă��ƁA�I�ɔ����ƂƂ��ɌQ�n���ˏo�����n��ł��������Ƃ������[���B

�@���j�̓����l����V�������_��^���Ă����D���ł��B

�@

�@

�@���ꂼ�����A����{�ƌ��킸���ĂȂ�ƌĂԁB�}���قł����܂肨�ڂɂ�����Ȃ��̂��ɂ����B

�@�ڎ����Ђ���������ł��A�\�����̉��̐[�������������m���Ǝv����̂ŁA�ȉ��ɋL���܂��B

�@�@�㊪�@�T�@�_�b�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�P�A�B�����@�Q�A�_�X�̓��@�R�A�ߒʂ̓��@�S�A�҉̂̓��@�T�A���̓��@�U�A����̓��@�V�A�V���̓�

�@�@�@�@�@�@�@�@�W�A�C��̓��@�X�A���s���s�@�P�O�A�����̓��@�P�P�A���̐_�̓��@�P�Q�A��

�@�@�@�@�@�@�U�@�`��

�@�@�@�@�@�@�@�@�P�A�`�o�`���@�Q�A�Ӑl�̓��@�R�A���̎v�z�@�S�A�C���̕��|�@�T�A�V�s�̓��@�U�A�C���̓��@�V�A�C���́@�@�@�@�@�@�@�@�S�@�W�A�Ó`���@

�X�A�ڈ̓��@�P�O�A�E�т̓��@�P�P�A���m�ҁ@�P�Q�A�����`��

�X�A�ڈ̓��@�P�O�A�E�т̓��@�P�P�A���m�ҁ@�P�Q�A�����`��

�@�@�����@�V�@�I�s

�@�@�@�@�@�@�@�@�P�A�w��@�Q�A���ā@�R�A�a�@�S�A����@�T�A�ޗLj�@�U�A���n�@�V�A�z�K�@�W�A���ā@�X�A�����@�P�O�A�V��

�@�@�@�@�@�@�@�@�P�P�A�݊y�@�P�Q�A����

�@�@�@�@�@�@�W�@�ӎ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�P�A���ȁ@�Q�A���L�@�R�A�u���@�S�A�_���@�T�A�ҏW�@�U�A���@�V�A���́@�W�A�����̈�@�X�A�����̓�

�@�@�@�@�@�@�@�@�P�O�A�f�����̈�@�P�P�A�f�����̓�@�P�Q�A��

�@�R�c�@�r�́A���ɂ��w���{�́u���v�x�@�u�k��1972�j�ȂǁA�u���v�������̍L���Ӗ��łƂ炦�����j��������o���Ă���̂ł����A�ǂ���Ï��ł�

���Ǝ�ɓ���Ȃ��̂��c�O�B

���Ǝ�ɓ���Ȃ��̂��c�O�B

�@�u�k�Ђ���A�w�p���ɂɓ���Ă��������I

�@���̐�����ǂ܂Ȃ���A���i���̑O��ʂ��Ă��Ă��A�Ȃɂ����j�I�Ȕ肪������

����Ȓ��x�ɂ����v��Ȃ��������ƂƎv���܂��B |

|

�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@

�@��ɏЉ�����K�M��ȂǂƓ����悤�Ȏ��_���A�g�i�N�Y����������Ă���A��B�̓��ɂ��Ė{���Ō���Ă���Ă��܂��B���ɂ��ẮA���Â�

�ʃy�[�W��݂��邱�ƂɂȂ邩�Ǝv���܂����A�{���͌Ó�����邤���ł��������Ȃ�����Ȃ̂ŁA�����ɏЉ�܂��B

�ʃy�[�W��݂��邱�ƂɂȂ邩�Ǝv���܂����A�{���͌Ó�����邤���ł��������Ȃ�����Ȃ̂ŁA�����ɏЉ�܂��B

�@���s�@�͂��߂ɑウ��

�@���͕��̒ʂ蓹���Ƃ�����B�R��m��l�́A���t�߂ł̓e���g��Ȃ��Ƃ����B��������R���߂�ƁA�Ⴂ�Ƃ��낪���邪�A����������

���ł���B�l�Ԃ����Ԃ������āA������ʂ�̂��A��Ԋy���ƍl��������ł��낤���B

���ł���B�l�Ԃ����Ԃ������āA������ʂ�̂��A��Ԋy���ƍl��������ł��낤���B

�@�����l����ƁA���͐l�Ԃ̒m���̏W�ς��Ƃ�������B

�@�R���z����Ƃ����ӎ��́A�������Ԃ̍L���肪�A�����ɏZ�ސl�ԂɂƂ��ĕK�v�ɂȂ�������ł���B�R���z���Ȃ���ΐ����Ă����Ȃ��Ƃ����A��

���Ȃ��Ƃ��������̂ł���B

���Ȃ��Ƃ��������̂ł���B

�@�l�͐��܂������Ƃ���ŁA���U�����ł���K���ł���Ƃ�������́A�m���Ɍ̋��͐l���̂��ǂ���ł������B������A�̋��𗣂�邱�Ƃ�

�炩�����B�����āA�ł��邱�ƂȂ�̋��ɋт������āA�̋��ɋA�肽���Ǝv�����B����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��l�́A�߂����������ł��������B

�炩�����B�����āA�ł��邱�ƂȂ�̋��ɋт������āA�̋��ɋA�肽���Ǝv�����B����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��l�́A�߂����������ł��������B

�@�̋��𗣂ꂽ�҂́A���_�̂��ǂ���Ƃ��āA���܂ł��̋��͌��̎p���~�߂ė~�����Ǝv���B�������A�̋��͔����������I�ȐS������A���Ƃ̂�

�܂̋�Ԃł͂����Ȃ��B��s�s���ӂŐ������邱�Ƃ��A���L���Ɗ�����́A�l�͐��܂�̋����o�邱�Ƃ�]�V�Ȃ������B

�܂̋�Ԃł͂����Ȃ��B��s�s���ӂŐ������邱�Ƃ��A���L���Ɗ�����́A�l�͐��܂�̋����o�邱�Ƃ�]�V�Ȃ������B

�@�����̌̋��͉ߑa�n�тɂȂ����B������ǂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�S��������Ƃ���ɔp��������B�ł���A���܂������Ƃ���Ő��U�������ꂽ

��Ǝv���B�������A����͂���������Ă���Ȃ��B

��Ǝv���B�������A����͂���������Ă���Ȃ��B

�@���ɗ��ƁA�ቺ�ɐl�̏Z�܂Ȃ��Ȃ�������p���𑽂��ڂɂ���B�����āA���炭�͓�����ɂ��ĉ����Ă������l�X�̌��p���v�������ׂ�B

�@�������ł���g�i����́A��������Ȃǂ̒n��w�K�Ŋ���Ă��܂����A��ɐ����҂̐l�Ԃ̎p�𑨂��鎋�_�����������A����l�̊�ł�

���݂邩�Ƃ����������ɂƂĂ����������ڂ��܂��B

���݂邩�Ƃ����������ɂƂĂ����������ڂ��܂��B

�@���̂悤�Ȏ��_�����炱�����Ǝv���܂����A�`���́u�O�����Ō�����l�̎�ҁv�̘b�Ƃ��āA�r�g�����Y�̕`���A�Ⴋ��Ô��Ց���m�̘b����

�͂��܂�܂��B

�͂��܂�܂��B

�@�Ō�ɂӂ����сA���K�M�꒘�w�Ó�����x�̂Ȃ��̌��t���Љ�܂��B

�u�ł�ł��܂����a�������邱�Ƃ̈Ӌ`�Ƃ͂Ȃ�Ȃ̂��낤�ƁA�ӂ����юv���B���Ƃ��Ă����A�ł�ł��璷����

�����߂������a�́A�����ɍۂ��ē����Ό���K�v�Ƃ���̂ł͂���܂����B���̌a���A�K�v�Ƃ��ꂽ�����p�r�ƖړI��

�g���ĕ�������̂ł͂Ȃ�����ł���B

�����߂������a�́A�����ɍۂ��ē����Ό���K�v�Ƃ���̂ł͂���܂����B���̌a���A�K�v�Ƃ��ꂽ�����p�r�ƖړI��

�g���ĕ�������̂ł͂Ȃ�����ł���B

�@�Ó��̕����͒m�I�s�ׂ����A�����ɂ͊ό��ɑ��邱�ƂȂ��A�����ȍ�ׂ̂܂܂Ɉێ������Â��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ�

���A���m�ȐӔC�������B���D�ɋ���Ă̈ꎞ�I�ȍs�ׂȂ�A����͒P�Ȃ���s�ɉ߂��Ȃ��B�v

���A���m�ȐӔC�������B���D�ɋ���Ă̈ꎞ�I�ȍs�ׂȂ�A����͒P�Ȃ���s�ɉ߂��Ȃ��B�v

�NjL

�@�Ó��⓻�̖��Ɍ��肵�����Ƃł͂���܂��A�Q�n�̗��j���l���邤�����w�_���W�x�̈ʒu�Â����������Ă���

���҂��������ƂɐG��Ȃ��킯�ɂ͂����܂���B

���҂��������ƂɐG��Ȃ��킯�ɂ͂����܂���B

�@�����Ŏ��グ���g�i�N�Y��������̂ЂƂ�ł����A�Q�n�������j�����يْ��̍��c���o�j������u�Q�n�w�v�̃V��

�|�W�E���̂Ȃ��ŐG����Ă��܂����B

�|�W�E���̂Ȃ��ŐG����Ă��܂����B

�@�����u��B�H�v�ɐ{�c�Ύ����A�ڂ���Ă��u�Q�n�̓�������v�̂Ȃ��ł��w�_���W�x�����Ƃɂ��������[���L�q�������

���B

���B

| |

|

|