�@�R�̖{�Ƃ����̂́A�[�c�v�����c����Ȃǂ̍L���m��n������Ƃ̂��̂������āA�����Ɋ��s���̕]���������{�Ƃ����ǂ��A���畔�̍���

�������z������̂͂�����������܂���B

�������z������̂͂�����������܂���B

�@���������āA�ׂ������������̈ȊO�͂ǂ����Ă����X�ɕi����ł̉^�������ǂ炴������Ȃ��̂�����ł��B

�@���ꂾ���ɌÖ{������̂Ȃ��ł��A�R�̖{�̃R�[�i�[�́A���x�̃t�@���ƂƂ��ɂ܂Ƃ܂����R�[�i�[������Ă��邨�X�����Ȃ�����܂���B

�@���[�g�ē��̖{�Ȃǂ́A�Â��Ȃ�Γ��R���l�������Ȃ��Ă��܂��܂����A��ʓI�Ȏ��R�G�b�Z�C�̓ǂݕ������A���ɂ͐�����q�����l�Ԃ̎p

��A�l�Ԃ̃X�P�[���ȂǂƂĂ��y�Ȃ����R�̋��Ђ�`�����R�̖{�ɂ́A�����ǂ݂���ė~������������������܂��B

��A�l�Ԃ̃X�P�[���ȂǂƂĂ��y�Ȃ����R�̋��Ђ�`�����R�̖{�ɂ́A�����ǂ݂���ė~������������������܂��B

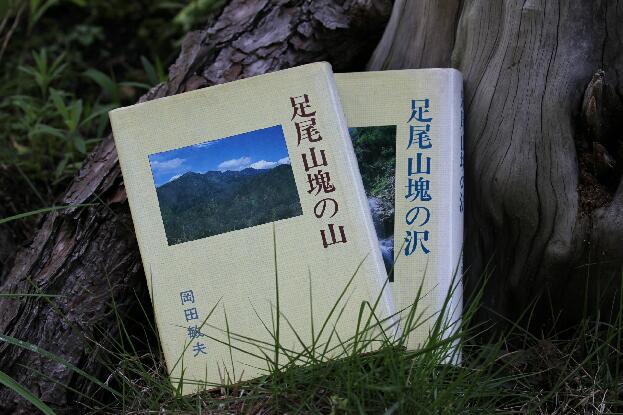

�@�����ł́A�Ȃ�Ƃ��Q�n�Ɋ֘A�����{�����ł��A���ʂ̏��X�ł͂��ڂɂ�����Ȃ��Ȃ����{���܂߂āA�����ł������̂ЂƂɂ��Љ�����邱�Ƃ�

�ł�����Ǝv���A�������̃e�[�}�ł͂��߂Ă܂����B

�ł�����Ǝv���A�������̃e�[�}�ł͂��߂Ă܂����B

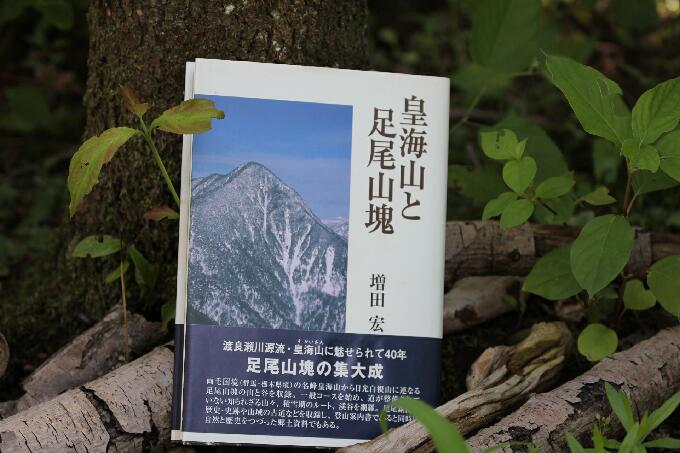

�@�����ɂ��M�o�R�̎R�炵���R�e�������A�����ŗ���ł��悤���̂Ȃ�A�V�炠���ꂽ���Ǝv���悤�ȕ��������܂����������Ă����B�R�[�X�ω�

�ɕx��ł������łȂ��A�o�R������̍��x���͕S���R�̂Ȃ��ł��g�b�v�N���X�ł��邱�Ƃ����܂�m���Ă��Ȃ��B�l�I�ɂ͌Q�n�i���o�[��

���̎R�ł���B���҂͂������R�[�X�A�R�X�L�[���[�g�A�c���R�[�X���j���Ă��̖{���܂Ƃ߂Ă���B

�@�Ȃ�Ƃ��Ă��~�����{�̂ЂƂB�}���قł̂��邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�܂��A���̎R�͎R�x�C���̎R�Ƃ��Ă��m���܂����A�����ׂ̉ޗt�R�Ƃ͓Ɨ������M���W�߂Ă���B�@�@�@�@�i�֘A�y�[�W�R���ƏC�����j

���̂������B

�@�{���㔼�����́u�����R��̗��j�Ǝ��R�v�Ƒ肷��͂œo�R�j�A�n���A���A���A�������j�ՎU���Ȃǎ��ӂ̗��j�A���L��������Ă���

���B

�@�Ȃ��ł��M�\�R�̓o�R�j�́A���Ɏ��������܂�Ȃ������ɋM�d�Ȃ��̂ɂȂ��Ă���A��ɎO�x�̗��j�I�d�v�Ȍ_�@���Љ�Ă��܂��B

�@���̑��́A������l�i�V�����k735�l�N���썑����j�ɂ��J�R�ŁA��l�́A765�N���痂�N�ɂ����Ēj�̎R�ɓo�邱�Ƃ�O�肵�����ʂ���

���A���N�M�\�R�ɉ��c�F�̐_�����J�����Ɠ`������B������l�͂̂��A���`�A�ԏ�A�Y���A�����R�ȂNJ֓���~�̎R�X�Ō������R�x�C����

�݁A��B�̎R�X�̊J�R�ɑ傫�ȑ��Ղ��c���Ă���B

�@���̌_�@�́A�]�˒����A���̗L���ȑ��n�Ղ́w�쑍���������`�x�ɂ����̂ŁA�u�Ԋ�M�\�R�v�Ƃ������Ɍ�����p�Ƃ����l�����o�ꂷ��B

��p�͉���S�Ԋ⑺�̋��m��p�����̈�q�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��邪�A���͈�p�͍M�\�R�ɏZ��ł��_�ʗ͂����L�ɐH���E����A��p��

���������L�ɑ��q�̑�p��17�N�Ԃ��d���Ă����B�����Ɍ��������������m�̒��Ԃ����߂Ēʂ肩����A��p��d���ƌ��j���đގ����A������p

�Ə����Ƃ����؏����ł���B

�@�܂����̍��A�����̊ԂɍM�\�u������ɂȂ������Ƃ��A�M�\�R�̐M�o�R�𗲐��ɂ����_�@�ƂȂ����B

�u�M�\�Ƃ͏\���̍M�Ə\��x�̐\�����т���60�N�ɂP�����Ă���N����̂��Ƃ������B�O�����Ƃ��������̓����̎v�z������A�l�Ԃ̑̓���

�O���Ƃ����������āA�M�\�̓��̖閈�ɐl�������Ă���ԂɁA���̒����V�ɏ����Ă��̐l�̍߉߂���A�V��͂�����Ă��̐l�̎���

�߂�A�Ƃ����B���̋�������蒷�������肤�Ƃ����̂��M�\�M�ŁA��M�\�Ƃ����āA���ҁA���҂ȂǁA�F�X�Ȍ`�ōs�Ȃ�����̂炵���B�v

�@��O�̌_�@�͖�������̔ߌ��I�Ȏ����ɂ����̂ŁA��E�V�Ɖ_�䗳�Y�́u���{�劯�ÎE�����v�ł���B

�@�u��E�V�͌��헤�̋��m�ł��������A���ē����R�E�։����̑m�ƂȂ�A��A�������ԑq�E�������̏Z���ƂȂ��čM�\�R���Ă��Ēf�H�s���s

�Ȃ��Ă������A���܂��ܗ���ŕđ�̔ˎm�_�䗳�Y�ƒm�荇���Đ��ǂ�k���A�ӋC�������Ė����V���{�œ|����Ă�B�M�\�R�̎Ж����Ŗ��c��

���炵�A�S���̓��u�𑍌��N�����������������A���O�ɋ^���ĕ߂����A�_��͂��炵��A��E�V���P�O���͎a��Y�ƂȂ����Ƃ����B���̂���

�M�\�R�֓o��l���}���Ɍ���A�Ȍ�M�o�R�͂قƂ�lje���Ђ��߂Ă��܂����Ƃ����B�v

�@

�@���̖{�͌Ö{���ł��Ȃ��Ȃ����ڂɂ�����Ȃ�����{�ł��B���҂͌Q�n���o�g�ł����A���Z���Ă��铌������o�C�N�ł��̎R�X���ɒʂ���

�߂āA���̋M�d�Ȗ{���d�グ���X�S�C�l�I

�@�����A�����N�̓o�R�Ґl�������ꂾ�������Ă��A���̂悤�Ȉ�ʓo�R�R�[�X�łȂ��K�C�h�u�b�N���o���Ă����E�C�̂���o�ŎЂ͎c�O�Ȃ����

���Ȃ��Ȃ��B

�@

�@

�łȂ��A���ӂ��ӂ��߂���������j�A�����܂Œ������Ă���B�S���R���肨����������A���������R�̐e���ݕ��ɂƂĂ����������ڂ���B

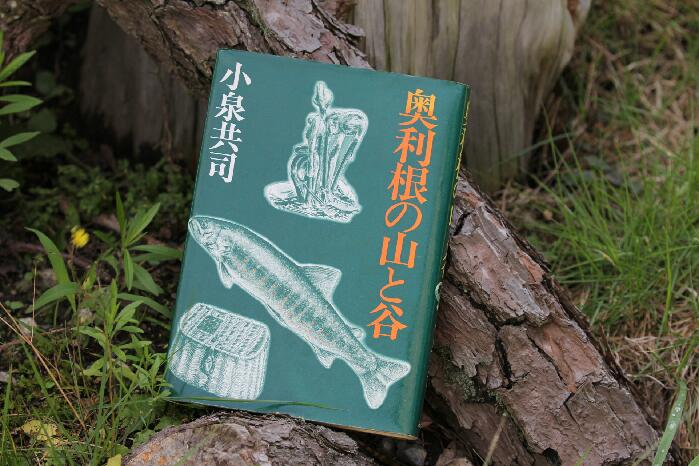

�@�������Ԃ��̎Q�l�������܂������B�����̊�l�Ƃ���ꂽ��w�ҁA���R�F��Y�́u������\�L�v���͂��߁A�咬�j���u�֓��̎R���v�A�ؕ闝��

�Y�u�c�C�R�I�s�v�A�c���V���u�U���ۘA��c���v�ƋM�d�ȋL�^�������Љ��Ă���B

�@���̖{�����̖{�ɂȂ��Ă��܂��̂��Ǝv������A���Ȃ�l�C�͂����炵���V���łōĔł���܂����B

�@���̉��̐[�����ƂłȂ��Ȃ��l�����Ȃ������������Ԃ��ɓ��j�����ē����B�����ŏЉ��Ă��郋�[�g�����ǂ��l�͂��������͂Ȃ�

��������Ȃ����A�ǂނ����ł����̒J�̉��[���ɋ���点������̂�����B�����Ȃ�Ƃ��k���A��o��Ȃǂ�����R�D���̌Q�n���l�Ȃ�A�P����

���ɂ����Ă����ׂ��ł��傤�B

�@�@

�@�@

�R�̈ē����ł�����܂���B�ǂނɂ�A�Ȃ�قǂ���Ȃ琶�k�ɂ��l�C���������ł��낤�������镶�͂�������Ƃ�����Ă��܂��B

�@�u���܂͎R�ɓo�邾���̂��߂ɎR�֍s���̂͗��s��Ȃ��B

�@���]�̂����R�ɓo�肽���I�@����͓��R�B

�@�x�m�R��������R�ɍs�������I�@�֓��̎R�ł͓��R�B

�@�댯�ȎR�͔��������I�@�����N�o�R�҂Ƃ��Ă�������R�B

�@�Â��ȎR�������������I�@�Ă̔�����k�A���v�X�ɍs�������Ȃ��͓̂��R�B

�@�R�Ŕ������Ԃɉ�����I�@��ւ̉Ԃ͔�������Ă����̂ł�����܂����R�B

�@�����A�o�R�҂͓o�R�Ƃ͒��ڊW�Ȃ������܂ł���B

�@����ɓ��肽���B���p�ق┎���قɂ��s�������B

�@�����������̂��H�ׂ��`���\���y�����������B�V�N�ȋ���H�ׂ����B�l�G�̉ʕ����~�������\

�@���{���̗��ق▯�h�ɔ��܂肽���B�ɗV�т����B�_�Е��t�A�j�Ղ��������茩�Ă݂������B

�@�R�Ɋւ��Ď�X����������B

�@�o�R���܂ŎԂōs�������B�����^�������˂ĎO�\���قǕ����Ă���o�肽���B

�@����R�ɗV�т����B����œ�A�O�̎R�ɓo�肽���B

�@�e���g��o���K���[�ŐQ�����B����A�O���ƘA�����ĎR�ɓo�肽���B

�@�N�}��w�r�ɑ��������Ȃ��B�����̂���������������ȂǁB

�@�Ȃ��ɂ͗��������������Ƃ܂Ō����o�R�҂�����B�H���u���{��̂��̂ɏo������v�ƁB

�@���X��}���ق̗��E�o�R�̃R�[�i�[���̂����ƁA���ɂ���ׂ�������������ē������Ƃ��닷���ƕ���ł���B���{�l�͗����D�����B�������

�O�ɏ\���ȗ\���m���������ďo������B������u�ē����Ɠ������v�ň��S���A�����Ŕ������悤�Ƃ��Ȃ��B

�@�i�����j

�@�o�R�҂����������������̂ł͂Ȃ��B���܂̓��{�l�������Ȃ̂��B�]�ނ����Ŏ�������͍s�����Ȃ��B���͌������������Ă�����̂Ɗ���

�����Ă���B�����ď��Ƃ������Ђɂ͎��Ɏア�B���ߑ��Ȕy���D�G���ƍ��o���Ă���B������̑I�����鋳�����{�ł͂��ĂȂ��B

�@���āA�O�q�̒����ɂ��ׂĉ�������R������B�ʏ́u�Y���R�v���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�{���u�͂��߂Ɂv���j

�{���̎����w�җ��̓��{�A���v�X�R���x����Ёi2004/01�j���A�������߁B

�@�Q�O�O�O���ɂ������Ȃ��R�ł���Ȃ���A���E�ł��ł���������̑������Ă���R�̂ЂƂł���J��x����ނ��������n���L�҂̋L�^�B

�@���q�������C�t���ŃU�C����f���邱�ƂŗL���ɂȂ������⒈�Â莖�̂ȂǁA���X�̑���̂��L�҂Ƃ��Ď�ނ��A�o�R�҂̃������̖��

���ƈ��S�̂��߂ɓ����l�X�N�ɂ킽�茩������B

�@��łłȂ���A�Q�n���̂Q�O�O�I�ɐ�����ꂽ���ł��ˁB

�@�Q�n�������c�o�g�̋��w�̓o�R���R�c�@���i��܂��̂ڂ�j�B

�@�ŋ߂ł͐��E�̍���ɓo��ŔN���L�^�̍X�V���������ł��܂����A�ʏ�A�����̉��������₻�̌o��Ȃǂ��l����ƁA���ʂ̐��������Ă���

�l�������ȒP�ɂł��邱�Ƃł͂Ȃ��B�R�c���͉����̓x�ɋx�E��]�E������������Ȃ������𑱂��Ȃ���A�F�l����̒����ɔY�݂Ȃ�������̋L

�^���X�V���������B

�@�Q�n�̎R�x��̌�F�W�����̖{�Œm��Ėʔ����B

���ɔ��،��������u8000���[�g���̗E�҂����@�q�}�����j�X�g�E�R�c���Ƃ��̒��Ԃ̑��Ձv�R�ƌk�J��(1990/04)�A�u�j��ŋ��̓o�R�Ɓ@�R�c�@���v

�ǔ��V����(1989/09)�Ȃǂ�����܂����A��������i��B

�@�@�R�c�@���@�q�}����������

�@

�@�@���̂W�O�O�Om��̒���ɂȂ�_�E���M���T��B�u���}�ɍ��R�a�ɏP���邩�A�����ň���������Ȃ��Ȃ��Ȃ����B�v����ȋ��|�ɂ����

�Ȃ���A�Z�p�I�̂����_�I�ɂ��A���̌�̃q�}�����o�R�̂Ȃ��ł��ł��������o��������B

�@�₪�āA���_�f�o���A�~�G�o���Ȃǂ����X�Əd�˂Ă������A�~�G�A���i�v���i�o���ŁA�U��ɋy�ԃq�}�����o�R���Ƃ��ɂ��A�u�A���y�C������A

���[�͂���Ȃ��v�Ƃ܂ŎR�c�����킵�߂�����̃I�p�[�g�i�[�ē�������r���B

�@�u�Ⴂ�Ƃ��́A�Z�p���A�o����ς߂Α���͔�������Ǝv���Ă������A���͂����͎v��Ȃ��B�݂�ȁA�܂�Ȃ��Ƃ���Ŏ���ł������v

�@�A�����ȕ���̎B�e�o�R��A�����E���{�E�l�p�[���O���F�D�o�R���ȂǑ��ʂȊ������A�����O�̂��Δ������̗͂Ɩ��邳�ł��Ȃ��R�c���̎p

���A�L�x�Ȏʐ^�Ɖ���ŗ]���Ƃ���Ȃ��m�邱�Ƃ��ł���B

�@�ŋ��̓o�R�ƂƂ��Ă̏��́A�g�[�^���l���W���̐�������ł͂Ȃ��B���ꂾ���o���Ă���l�Ԃł���Ȃ���A��̎w���A���̎w�������̈�

�{�������Ő������Ƃ͂Ȃ��B�܂��A���_�l105.8�Ƃ����������l�͈ꗬ�̃N���C�}�[�̂Ȃ��ł��A���Δ����Ă����ꂽ�̗͂������Ă������Ƃ��ؖ�

������B

�@�ǂ̎ʐ^���݂Ă��A�N�̎R�c���ɂ��Ă̕���ǂ�ł��A�ނ̖��邳�A�����܂��������ӂ�o�Ă���B

�@�@

�@�@ �@

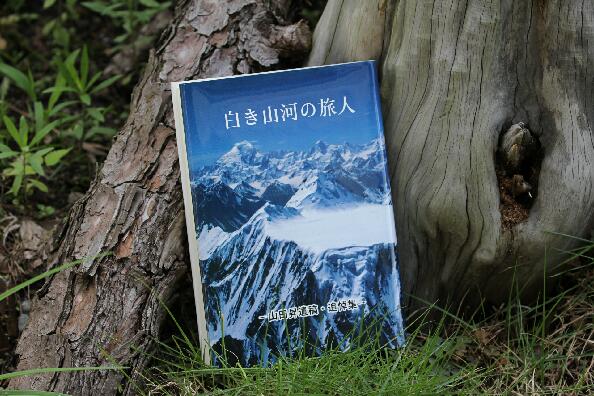

�@�@�R�c���҂�BC�̍����ł���A���������r���e���g���̐����������ɋ��낵�����̂ł��邩���A���̋L�^���炤�������m�邱�Ƃ��ł���B

�@��s�@�ŎO�l�̈�̂炵�����̂����Ă�����A�Ȃ��Ȃ����V��ɑj�܂���e��Ƃ͂����܂Ȃ��B��s�@��w���̃t���C�g�̂��߂̋C�ۏ���

�ƁA�n��̐l�Ԃ̓o�R�̂��߂ɕK�v�ȋC�ۏ����͈قȂ�B

�@�����̐l�X���A���������������āA�R�c���̑{���ƈ�̎��e�Ɍg������B

�@�R�c��������A���ꂾ���̎x������ꂽ�̂�������Ȃ����A�c�̂ʼn���142���A�l�ʼn���1740���ɂ̂ڂ�x�����i��3�疜�~�j�ƁA���n

�������͂��ߑ吨�̖����̘J���x���̋L�^�́A���ɗႪ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv����قǂ̋K�͂ł���B

�@�}�b�L�����[�Ƃ����ɂ߂Ĉَ��ȎR��m�邽�߂ɁA���{�̃A���s�j�Y���̗��j��m�邽�߂ɂ��M�d�Ȉ���ł���B

�@�Q�n�̎R�K�C�h�ɂƂ��Č���I��1�����o�܂����B

�@���҂͂��Ƃ��ƁA����܂ŏ�ѐV���Ђ���w�Q�n�̎R�����P�R�O�I�x�w��R������P�O�O�R�[�X�x�Ȃǂ̊��s�Ɍg����Ă���ꂽ�Q�n�����N�R�x�

��ł��B

�@�ЂƂ̌��̂Ȃ�����R�O�O�R�����X�g�A�b�v����ƁA���������Ă��邷�������̍��܂Ŗ�������Ȃ������R�܂ŁA�قƂ�ǖԗ�����Ă��܂��B

�@��ԍŏ��ɏЉ��Ă���̂��A���̃T�C�g���䑃��R�ԗ�o�R�̂Ȃ��Ŏ����̂��ǂ����R�[�X���͂����肵�Ă��Ȃ��������V�K���R��������

�ŁA�ЂƂ��튴�����Ă��܂��܂����B

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

| |

�@�s����W���Ă��܂��t

�@�g�����́u���M�@���v�Ƃ��������̂Ȃ��ŁA�u�z�E(�A�j����v�Ƃ��������̂��Ƃ��łĂ��܂��B�i�����ɂ́A�u�z�E�v

�͐���̈��Ƃ͌�������ہj

�͐���̈��Ƃ͌�������ہj

�@�����k�J�̒J�ԂɁA�ォ������������ƁA�J��̋�C�����k�����C�����̂悤��

���ۂ�������Ƃ����̂ł��B�����āA���̔����́A�J��ł͓�������������肳���̂ŁA�ЂƂ̕����ɏW�����A��

��Ȍ������܂邲�Ɛ��S���[�g������������قǂ̐��܂������̂ɂȂ�Ƃ����܂��B

��Ȍ������܂邲�Ɛ��S���[�g������������قǂ̐��܂������̂ɂȂ�Ƃ����܂��B

�@���̏����̂Ȃ��ł́A���a�����̂܂����{���푈���s���Ă��鎞��ɁA�����_���̈�A�̌�����ł������u�z

�E�v�ɂ�鎖�̂������ɕ`����Ă��܂��B

�E�v�ɂ�鎖�̂������ɕ`����Ă��܂��B

�����1938�N�A�x�R�������V���J�ŋN�����A����̂��ƂŁA4�K���ēS�R���N���[�g���̏h�ɂ�600���[�g�������

������Ƃ����L�^�ł��B

������Ƃ����L�^�ł��B

�@���̌�A����W�̖{�����邽�тɁA���́u�z�E�i�A�j����v�ɂ��Ă̏ڂ����������Ȃ����Ƃ߂����Ă݂�̂ł����A

���̐M�����������ۂ��ڂ�����������{�͖����ɂ݂��Ă��܂���B

���̐M�����������ۂ��ڂ�����������{�͖����ɂ݂��Ă��܂���B

�@�C���^�[�l�b�g�Ō������Ă݂Ă��A�g�����̖{�ɂ��Ă��A1938�N�̎��̂Ɋւ�����̈ȊO�͂łĂ��܂���B

�@�ǂȂ����A���́u�z�E�v�Ɋւ��鎑���A�����m�̕������炵���狳���ĉ������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�A���惁�[���A�h���X�@ hosinoue@hotmail.com

2003�N11���A�O�d���鎭�s��O����A���[�������������܂����B

�@���ł͓���ł��Ȃ��{�ł����A�w�ɂ��ۂƕ���x�i�u�k�Ёj�̂Ȃ��ɁA�A����Ɋւ���L�q�����邱�Ƃ������Ă��������܂����B

�@

�@���������M�d�ȏ�������Ȃ���A���[���̕ԐM���A������̖��ɂ��̂��G���[�ɂȂ��Ă��܂��A�����ł��Ȃ��̂ŁA�\���킯����܂���

���A���̏�������肵�Ă��炳���Ă��������܂��B

���A���̏�������肵�Ă��炳���Ă��������܂��B

�@�܂��A2004�N10���ɁA���[���ɂ�M������A�e�n�r�Y���w�k�A���v�X���̕S�N�x�i���t�V���j�̂Ȃ��ɁA����14�N�ɂ���������̖A����ɂ�

���Ă̋L�q�����邱�Ƃ������Ă��������܂����B

���Ă̋L�q�����邱�Ƃ������Ă��������܂����B

�@�݂Ȃ���A���̂悤�ȃL�[���[�h���������ł͂Ȃ��Ȃ��݂���Ȃ��������������A�ƂĂ����ꂵ���v���܂��B

|

|

�@

�@ �@�@

�@�@ �@

�@