�@�����a���́A�������R�֘A�Ƃ����A�����֘A�Ƃ����A�������̖��ӎ��̋߂��ɂ��Ă�����Ƃł��B

�@�����āA����������������҂𗠐邱�ƂȂ��u��ԁv�Ƃ������˂Ă�����グ�����Ǝv���Ă����e�[�}�ō�i�������グ�Ă���܂����B

�@�{���͊��s��Ԃ��Ȃ��A�m�g�j�̂e�l���W�I�h���}�����ꂽ����łȂ��A�������������܂����B

�@�ȉ��A�{�����肪����ɁA�V���̐�ԎR�啬���ӂ肩�����Ă݂܂��傤�B

�@�����̉Ƃ��n��������ɁA�X�������̏h�꒬�Ŕѐ��菗�i���Y�Ƃ߁j�̔N�G�����3�N�Ԃ������邱�ƂɂȂ���

��l���̂䂢�B

��l���̂䂢�B

�@�ѐ����ɂ��Ẳ���́A�F�����~�T�q�w�h��Ɣѐ����x�i�����Ёj�Ȃǂ�����܂����A�R����r�w��B�̋��X�����܁E�́x�i1985�j��ł�

�����{�ɊȌ��Ȑ���������܂����̂ň��p�����Ă��������܂��B

�����{�ɊȌ��Ȑ���������܂����̂ň��p�����Ă��������܂��B

�u���ĉ��ɂ�'�����āf�i����u���Ȃ��j�ƁA'�ѐ����āf������B���̔ѐ����Ă�"�ѐ����h�́A���ɂ͐H�������Ő����w�B�����ً��̔��Εw�ŁA��

���e�h�ꏗ�Y�f'�ѐ����Y�f�Ƃ���ꂽ�B�����ďh��̔ɉh�́A���̔ѐ����āi�ѐ����j�������Ă����Ƃ����Ă悢�B��B�͊X�������B���Ă����W

�ŁA�����̔ѐ������������Ă����B�i���j�O����N�i1845�j�؍�h�ł͑�����S�Z�\�l�������Ƃ����B�v

���e�h�ꏗ�Y�f'�ѐ����Y�f�Ƃ���ꂽ�B�����ďh��̔ɉh�́A���̔ѐ����āi�ѐ����j�������Ă����Ƃ����Ă悢�B��B�͊X�������B���Ă����W

�ŁA�����̔ѐ������������Ă����B�i���j�O����N�i1845�j�؍�h�ł͑�����S�Z�\�l�������Ƃ����B�v

�@�ߍ��ȘJ���ɂ�������閈���̂Ȃ��ł��A�䂢�͐�y���狳��������\�i���j���܂���Ă�Z�p�𒋂̊Ԃɐg�ɂ��A

���ɂ��\���܂���Ă�������Â��Ύ����̂悤�ȔN�G������������閺���Ȃ��Ȃ�ƁA���X�A�����Ɠ����Ȃ��炨

�\���܂̐��b�ɒǂ���B

���ɂ��\���܂���Ă�������Â��Ύ����̂悤�ȔN�G������������閺���Ȃ��Ȃ�ƁA���X�A�����Ɠ����Ȃ��炨

�\���܂̐��b�ɒǂ���B

�@

�@�u���\���܂��łĎl�A�ܓ��̊Ԃ́A�������g�������Ă��������Ă��悭�Ȃ��B�k���������ċ}�ɉ��x��������ƁA���\

���܂͉����H�ׂȂ��Ȃ�A��������悤�Ɏ���ł��܂����̂��B���\���܂͎������Ȃ��āA�C�ɓ���Ȃ����Ƃ������ł���

��A�����̖������������Ȃ������̂ĂĂ��܂��B���̐��ɂ����݂����Ƃ��Ȃ����炱���A�~���Ȃ��āA����̂Ȃ�����

�Ȃɂ����������݂������Ƃ��ł���̂��B

���܂͉����H�ׂȂ��Ȃ�A��������悤�Ɏ���ł��܂����̂��B���\���܂͎������Ȃ��āA�C�ɓ���Ȃ����Ƃ������ł���

��A�����̖������������Ȃ������̂ĂĂ��܂��B���̐��ɂ����݂����Ƃ��Ȃ����炱���A�~���Ȃ��āA����̂Ȃ�����

�Ȃɂ����������݂������Ƃ��ł���̂��B

�@�����̖������̂Ă�̂��ȒP�Ȃ��\���܂ł��邩��A�l�͎����̐g���̂ĂĂ����\���܂ɐs�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�_

�̍s���������������߁A�˂��J��������߂��肵�āA���\���܂ɋC�����悭����Ă��������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂��B����

��Ԃ�ɂ��ނƁA���\���܂̐g�̂Ɉ��ʉ������B���\���܂͂̂��̂��a�C�ɂ�����A�l�ɕ邩�̂悤�ɖ���

�̂ĂĂ��܂��B���̎��ɂ͌������v�������炸�A�l�͑������Ă�B

�̍s���������������߁A�˂��J��������߂��肵�āA���\���܂ɋC�����悭����Ă��������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂��B����

��Ԃ�ɂ��ނƁA���\���܂̐g�̂Ɉ��ʉ������B���\���܂͂̂��̂��a�C�ɂ�����A�l�ɕ邩�̂悤�ɖ���

�̂ĂĂ��܂��B���̎��ɂ͌������v�������炸�A�l�͑������Ă�B

�@���\���܂͐l�������A�l����ĂĂ����B���̂��߂ɂ́A�l�͂ǂ�ȏ����Ȏ�Ԃ��ɂ���ł͂����Ȃ��B�v

�@

�@�{���̑O��������ʂ��āA���ČQ�n�����ł���A�ǂ��ł����邱�Ƃ��ł������\���܂���Ă�l�q���A���ɔ�����

�i�Ƃ͂����Ă��ƂĂ��ߍ��ȘJ���Ȃ̂ł����j�����ɕ`�ʂ���Ă��܂��B

�i�Ƃ͂����Ă��ƂĂ��ߍ��ȘJ���Ȃ̂ł����j�����ɕ`�ʂ���Ă��܂��B

�@�����a���̏��q�ł́A���̂䂢�̔ѐ��菗�̎����Ɨ{�\�̘b�Ő�߂���{���̑O�����������ŁA���̍�i�͏\

���������Ă��邩�̂悤�ɂ������܂��B

���������Ă��邩�̂悤�ɂ������܂��B

�@�������A�䂢�����ɋA��A���\���܂���Ă邱�Ƃ����������t���͂��߁A�͂��߂͓i�݂̍��������፷�����������

�邱�Ƃ����������A�䂢�̌��Ɉ�ĕ��������ɂ���҂̐������������A��������u����������v�ƕ]���̖����t��

�ɂ�����̂��o����������A��ԎR���ٗl�ȕ����o���A�s�C���ȏ��������J��Ԃ��͂��߂�B

�邱�Ƃ����������A�䂢�̌��Ɉ�ĕ��������ɂ���҂̐������������A��������u����������v�ƕ]���̖����t��

�ɂ�����̂��o����������A��ԎR���ٗl�ȕ����o���A�s�C���ȏ��������J��Ԃ��͂��߂�B

�@�~��ς���D�͐����邱�ƂȂ��A���\���܂ɂ�����K���D�ɂ������薄����A�n�ɂ����鑐���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B

�@�悻�̑��ł͑���������đ��𗣂��҂��łĂ������A�Ȃ����A�������̂ЂƂтƂ͊D����łȂ��M���Ă�����

���~��悤�ɂȂ��Ă������Ƒ��ɂƂǂ܂�A��ԎR�̓{��̐Â܂�̂�҂��Ă����B

���~��悤�ɂȂ��Ă������Ƒ��ɂƂǂ܂�A��ԎR�̓{��̐Â܂�̂�҂��Ă����B

�@�������A�^���̓V���O�N�i1783�N�j����7��8���̒��l�c���i���ł�����8��8���A�ߑO11���j�A

��ԎR�͑唚���ƂƂ��ɁA�R�����Ă��j���ċ����o���ܔM�̉ӗ����A�R���̓y���E����������݂Ȃ��狐��ȔM

�D���ƂȂ��āA�k�[�̑��X���P���A������㗬�̌�Ȑ�ɓS�C�����N�����āA���ҁE�s���s�����ɓ��l�Ə̂����A

���{�ΎR�ЊQ�j���]�L�̑�S���������炵���B

�D���ƂȂ��āA�k�[�̑��X���P���A������㗬�̌�Ȑ�ɓS�C�����N�����āA���ҁE�s���s�����ɓ��l�Ə̂����A

���{�ΎR�ЊQ�j���]�L�̑�S���������炵���B

�@���̑啬�̖��́u�܂����͋��A���ӁA�k�͍��n�P���A�������������O�A��͔���A�݂₯���܂܂łЂт��n��A���҂����L�l�Ȃ�v�@

�i����E���ʉ@�Z�E�̎�L�j

�i����E���ʉ@�Z�E�̎�L�j

�@����ł��u��鉺���R�����A���ɓV��肽�����ɂ���Γ��~��\���ׂ���v�i��ԏċL�^�j

�@�X�ɗ������Z�̐搶�ɁA���̖{�̘b�������Ƃ��A�V���O�N�A1783�N���q�g�i���~�Ɗo����Ƌ����Ă���܂����B

�@�R������o���M�D���͎O�����ɗ���o�����A�����i���̋S���o�������j�̗��ꂪ�����Ƃ������A���̃X�s�[�h�́A�b

��100���[�g���Ƃ�200���[�g���Ƃ�������B

��100���[�g���Ƃ�200���[�g���Ƃ�������B

���@���̔M�D���̃X�s�[�h�ɂ��ẮA�l�X�Ȑ�������悤�ł����A���a48�N�̐�ԎR���Ύ��ɔ����������K�͂ȔM�D�����B�e�����f��t�B��

���̕��͂Ȃǂ���A�b����35���[�g���i������120�L���j���x�Ɛ��肳��Ă��܂��B

���̕��͂Ȃǂ���A�b����35���[�g���i������120�L���j���x�Ɛ��肳��Ă��܂��B

�@�܂��A�u�M�D���v�Ƃ����\�����A�M���h���h���Ƃ�������̂悤�Ȉ�ۂ������ꂪ���ł����A���@�����̌��ʂ�A�����J�̃Z���g�փ����Y�ΎR����

���̗ގ����ۂ���A���C�̂Ȃ��������D�Ɠy���A��̗��̂ł��������Ƃ��킩��܂����B

���̗ގ����ۂ���A���C�̂Ȃ��������D�Ɠy���A��̗��̂ł��������Ƃ��킩��܂����B

�@���̑z����y���ɒ��������x���A�����̎ア���̂͂��ߏ�̍���ɔ��邱�ƂŐ����Ȃ��炦�邱�Ƃ��ł�����

�ɑ��A�����̋����҂قlj����̈��S�ȏꏊ��ڎw���đ���������ɁA�M�D���ɂ̂܂�Ă��܂����ʂ������炵�Ă���

�����Ƃ�������B

�ɑ��A�����̋����҂قlj����̈��S�ȏꏊ��ڎw���đ���������ɁA�M�D���ɂ̂܂�Ă��܂����ʂ������炵�Ă���

�����Ƃ�������B

�@�����a���w��ԁx�̂Ȃ��ŁA��l���䂢�����̐Βi���삯���Ƃ��A�ォ�炢������ɂ��\���܂���Ă����Ԃ̖����Ƃ�w�����Ȃ���K���ɓo��

���Ƃ��Ă䂢�ɏ��������߂Ď���̂����A��u�A�䂢��������������̊ԂɁA�ӂ���͔M�D���ɂ̂܂�Ă��܂��A�Ƃ����V�[��������܂��B

���Ƃ��Ă䂢�ɏ��������߂Ď���̂����A��u�A�䂢��������������̊ԂɁA�ӂ���͔M�D���ɂ̂܂�Ă��܂��A�Ƃ����V�[��������܂��B

�@�̂��̔��@�����ł��̐Βi�̍ʼn��i����A�V����������w�������Ⴂ�����̈⍜���o�Ă������Ƃ����̂܂܃��f���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��킩���

���B

���B

�@��u�̂����ɁA�������̖�500���̑�����150���قǂ̔n�����S���A���������̂͑��o�҂Ɗω����ɋ삯�オ����93���݂̂ł������B

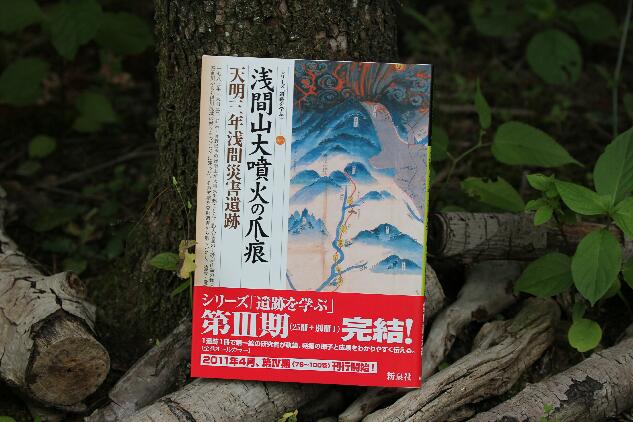

�@����܂ʼnΎR�w�Ȃǂ̎��R�Ȋw�A���������ɂ��l���Ȋw�A�����\���Ȃǂɂ����Љ�Ȋw�Ȃǂ̐�啪�삲�Ƃɕ��f����Ă����������A�͂�

�߂ē�������v���W�F�N�g���Ґ�����āA���@�������܂߂��傪����Ȓ����������܂Ƃ߂��{�ł��B

�߂ē�������v���W�F�N�g���Ґ�����āA���@�������܂߂��傪����Ȓ����������܂Ƃ߂��{�ł��B

�@

�y�]�k�z�@�����̊ω������̂̎���c�����f�G�Ȃ������Ǝv���܂������A�悭���邨���Ƃ͓Ɨ������ω�����n�����Ȃǂ́A�]�ˎ���̕�����

�h�Ɛ��x���m������ȑO�Ɍ������ꂽ���̂������悤�ł��B���̑������A�����Ƃ͕ʂɁA�n���̔_���Ȃǂ�������o�������Č��Ă����̂炵���A�@

�h�������@�ȏ�ɒn���̓Ă��M�S�Ɏx�����Ă������̂������悤�ł��B

�h�Ɛ��x���m������ȑO�Ɍ������ꂽ���̂������悤�ł��B���̑������A�����Ƃ͕ʂɁA�n���̔_���Ȃǂ�������o�������Č��Ă����̂炵���A�@

�h�������@�ȏ�ɒn���̓Ă��M�S�Ɏx�����Ă������̂������悤�ł��B

�@�@

�@�@

�@

�@�u����������a��܂ł��悻40�L���B

�@�R���̌��������A��Ȑ����������ė��Ă��Ȃ��A�M�D�����`�������n��͎ܔM�̌��ƔM������Ă����킯���B��

�������P��ꂽ�̂��ߑO11������B�M�D���͏a��܂�1���Ԃʼn����Ă���B����40�L���̃X�s�[�h���B����ɏa�삩��

�S�\�L�������̋����i�]�ˁj�ɂ�26���ԂŒ����Ă���B�v�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�w�ڗ��E���{�̃|���y�C�x

���j

�������P��ꂽ�̂��ߑO11������B�M�D���͏a��܂�1���Ԃʼn����Ă���B����40�L���̃X�s�[�h���B����ɏa�삩��

�S�\�L�������̋����i�]�ˁj�ɂ�26���ԂŒ����Ă���B�v�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�w�ڗ��E���{�̃|���y�C�x

���j

�@�ߓ��`�Y�E�哇�j�Y�����@�w�k�Q�n�@�a��j���@�j���V���[�Y�P�O�x�@�݂�ܕ��ɂP�T�S�i1999/06�j�ɁA���a��s�k

���Ɉʒu����쓇���̔�Q�̗l�q���܂Ƃ߂��Ă��܂��B

���Ɉʒu����쓇���̔�Q�̗l�q���܂Ƃ߂��Ă��܂��B

�@�i���ɂȂ��Ă��鎑���́A��َ����M�́w�k�Q�n�E�a��̗��j�x�A�w�Q�n���j�x�����҂Ȃǁj

����������͗y�������Ɉʒu���Ă���ɂ�������炸�A�쓇���ł͂P�P�R�l�̑�����������ꂽ�L�^���c����Ă���

���B

���B

��ԎR�Ăɕt�����o���i�����j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c���E�q���㊯��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������S�@�쓇��

�@���Z�S���E�Z�Η]

�@�@���l�S���E�Z�Η]�@�@�@�D���ΐΓ��r

�@�@�l�ʎ��S�Z�E���l

�@�@�@�@���S�E�O�l�@�@����

�@�@�Ɛ��S�Z�E����

�@�@�@�@���S��E�����@����

�@�@�n�S��D

�@�@�@�@����E���D�@�@����

�@�����a���́w��ԁx�̊��s�Ǝ��������Ĕ������ꂽ�A��ԑ啬�ɂ��Ă̎育��Ȍ������B

�@��ԎR�[�̑��̕��Ό�̕�������ɂ��Ă̒������܂Ƃ߂��Ă���ق��A���ӑ喼�A���{�̂Ƃ肭�݂Ȃǂɂ��Ă��܂Ƃ߂��Ă��܂��B

�������̕����ɂ��Ă͂悭�C�^���A�̃|���y�C�Ɣ�r����܂��B

�@�|���y�C������20�����܂�̑����ɂ�������炸�A���̒n�𗣂ꑼ���ɈڏZ���Ă���̂ɔ�ׁA�������͑��l��

85���������Ă��Ȃ���A�����ֈڏZ���邱�Ƃ����݁A�����ꏊ�ŕ������͂����Ă��܂��B

85���������Ă��Ȃ���A�����ֈڏZ���邱�Ƃ����݁A�����ꏊ�ŕ������͂����Ă��܂��B

�@�啬����O�������܂�o���A�V���R�N10��24���A�p�ЂɌ������������ƂɁA7�g�̉ԉʼnԖ����Ȃ��ŁA�W�c����

�����s�Ȃ�ꂽ�B

�����s�Ȃ�ꂽ�B

�@����́A�v���������ȂƁA�Ȃ��������v���A�q���������e�Ɛe���������q����������ɂȂ�A�V�����Ƒ����`�������

�̂ł����B

�̂ł����B

�@���{�̈ӂ��āA�ߗׂ̗L�͎҂����́A������93�l�̒�����A���ꂼ��D�K�Ǝv����V�v�w�̑g�ݍ��킹���l���A�S�������ς܂�����

����̂��̓��A���̑��w7�g�́g�č����h�������������̂ł���B

����̂��̓��A���̑��w7�g�́g�č����h�������������̂ł���B

�@�L�͎҂Ƃ͑�����̒����q��A�������̏����q�A��ˑ��̈����q���3�l�B���͂���3�l�͊������̋~�ςɓ������Č��g�I�ȓw�͂�U�����

���S�l���B���Ƃ��A���̓��͂ǂ��ł��낤�Ƃ��A�w�������ԉʼnԖ���₽���́A������ɐU��킯�ɂ͂����Ȃ��������Ƃł��낤�B�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�i�u�ڗ��E���{�̃|���y�C�v���j

���S�l���B���Ƃ��A���̓��͂ǂ��ł��낤�Ƃ��A�w�������ԉʼnԖ���₽���́A������ɐU��킯�ɂ͂����Ȃ��������Ƃł��낤�B�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�i�u�ڗ��E���{�̃|���y�C�v���j

�@���̂�����̋C�����������a���́w��ԁx�ŁA��l���̂䂢���A���������ł��邩���͂悭�m���Ă��邪�A���𗘂�

�����Ƃ��Ȃ�����j�ƌ����ߒ��̋C���������܂��`����Ă��܂��B

�����Ƃ��Ȃ�����j�ƌ����ߒ��̋C���������܂��`����Ă��܂��B

�@�j���䂢�ɑ���

�u���܂˂��B�v��

�@���̌���ł͍l�����Ȃ��ꌩ�����ȕ��@���A���̍ċ��ɂǂꂾ���v���X�ɍ�p���������A��S�N�ȏ��̌����

�N�����A��_�W�H��k�Ђ̌�̋������ݏZ��̐l�тƂ̎��ԂƔ�r���Ă��Â��l���������܂����B

�N�����A��_�W�H��k�Ђ̌�̋������ݏZ��̐l�тƂ̎��ԂƔ�r���Ă��Â��l���������܂����B

�@�茳�ɐV�����������Ȃ��̂ŁA�ŋ߂̎��Ԃ𐳊m�ɒm��܂��A��c�������w�w��ɂ���v�l�x�i�݂������[�j

�̂Ȃ��ňȉ��̂悤�Ȏw�E������܂��B

�̂Ȃ��ňȉ��̂悤�Ȏw�E������܂��B

�@�u��_��k�Ђ���U�N�ڂ̂P���P�V��������B�Ƒ���r�����⑰�ɂƂ��Ă͎������B�U�S�S�V�l���S���Ȃ����B���̌�A��

�ݏZ��ł������̐l�тƂ��s�K�Ȏ��Ɏ������B�X�T�N�R������X�X�N�P�����܂ŁA���ݏZ��ł̎��E�ƌǓƎ������l�̐�

�͂Q�R�V�l�ɂȂ����B�X�X�N���k�Е����Z��ֈڂ������A�����ł����E�ƌǓƎ��͑����Ă���B��N�͂S�Q�l�𐔂�

���B�v

�ݏZ��ł������̐l�тƂ��s�K�Ȏ��Ɏ������B�X�T�N�R������X�X�N�P�����܂ŁA���ݏZ��ł̎��E�ƌǓƎ������l�̐�

�͂Q�R�V�l�ɂȂ����B�X�X�N���k�Е����Z��ֈڂ������A�����ł����E�ƌǓƎ��͑����Ă���B��N�͂S�Q�l�𐔂�

���B�v

�@��_��k�Ќ�̃{�����e�B�A�����̊���ɂ́A�s�K�ȏo�����̂Ȃ��ɂ��������Ȗ��邢�����݂�v�������܂������A

�����A���������������݂�ƁA�͂����ė��j�͑O�ɐi��ł���̂��낤���Ƌ^���������Ȃ�܂��B

�����A���������������݂�ƁA�͂����ė��j�͑O�ɐi��ł���̂��낤���Ƌ^���������Ȃ�܂��B

�@�킩�肫�������Ƃ̂悤�ł���Ȃ���ĎO�v���m�炳���̂ł����A�{�Ƃ������̂́A�ǂ�ł݂Ȃ��Ƃ��̓��e�͂킩��Ȃ����́B

�@�Ό����L���@�w�S���@�V���E��ԎO���q�x�́A���̃y�[�W�쐬���Ɍf�ڂ��Ă��Ȃ���A3�l�̏��N����l���ɂ��Ȃ��犙�����̕�����`����

��i�Ƃ����F�������ŁA���ۂɓǂ�ł݂�܂ł���قNjM�d�ȍ�i�Ƃ͎v���Ă��܂���ł����B

��i�Ƃ����F�������ŁA���ۂɓǂ�ł݂�܂ł���قNjM�d�ȍ�i�Ƃ͎v���Ă��܂���ł����B

�@�O���q�̐ݒ�͏����̊j�S�\�����Ȃ��t�B�N�V�����ł����A���j����͎j�����悭�x�[�X�ɂ��Ă���A�����`�ʂ��Ȃ��Ȃ��ʔ������̂�����܂�

���B

���B

�@���������Ƃɂ����L�q�Ŋ��������A�����̒n�ƈ���Čb�܂�Ă����ӂ��̏����������Ă������Ƃ��l�����Ƃ̔�r�ŏڂ���������Ă��܂��B��

�Ƃ́A�ݕ��o�ς����B�������ł��邱�ƁA�����ЂƂ́A���������˗̂ł͂Ȃ��V�̂ł��������Ƃł��B

�Ƃ́A�ݕ��o�ς����B�������ł��邱�ƁA�����ЂƂ́A���������˗̂ł͂Ȃ��V�̂ł��������Ƃł��B

�@�Q�[�Ƃ���������ڑO�ɓ���Ă����V�k�̌��t����āA���̂悤�Ȃ����肪����܂��B

�@

�@�l�����͋g��˂̗̒n�ɑ����A�������X�V�U�A�ː��V�U�ˁA�l�ʂ��Q�X�V�l�A�N�v�͓V�̂���{�̂Ɠ������A�l�̘Z

���Ƃ���Ă����B

���Ƃ���Ă����B

�@�R�Ă��ő������v����ȑO�̊������̑������R�R�Q�A�ː��X�R�ˁA�l�ʂ��T�X�V�l�B�ꌩ���̐�������������ׂ�

�ƁA�l�����̕����A�����������T���ȑ��ł��邩�̂悤�ȍ��o���N�����B�����Ƃ������̂́A�ꑺ���Ƃ̐��Y�����

�̐��Y���ł�����ł���킵�����̂ł���A���̋K�͂���ɂ���ꍇ�́A�ʐςł͂Ȃ���������ɂ����̂�

�ʗႾ���炾�B

�ƁA�l�����̕����A�����������T���ȑ��ł��邩�̂悤�ȍ��o���N�����B�����Ƃ������̂́A�ꑺ���Ƃ̐��Y�����

�̐��Y���ł�����ł���킵�����̂ł���A���̋K�͂���ɂ���ꍇ�́A�ʐςł͂Ȃ���������ɂ����̂�

�ʗႾ���炾�B

�@�X�V�U����l����N�v�Ƃ��ė̎�ɔ[�߂�ƁA���̎c��͂��悻�T�W�T�B�����l�ʂ̐��Ŋ���ƁA����������l��

���P�Ƃ����v�Z�ɂȂ�B

���P�Ƃ����v�Z�ɂȂ�B

�@����ɔ�ׂĊ������́A��l�����O�A�R�R�ŁA�l�����̒��x�O���̈ꂾ�B

�@�Ƃ��낪����́A���������ɐ�Ɣ_�Ƃł���ꍇ�ɂ̂ݐ��藧�P���Ȕ�r�ŁA�������͗��ĉ���������ׂ��h

�ꑺ�ł���A���n�҂���n��҂���A�ѐ��菗�����������������B�l�����������I�_�Ƃł���̂ё��A�������͉�

���o�ς̐Z���������ł������B

�ꑺ�ł���A���n�҂���n��҂���A�ѐ��菗�����������������B�l�����������I�_�Ƃł���̂ё��A�������͉�

���o�ς̐Z���������ł������B

�@�������������͓V�̂ŁA�̎�̌������Ď��̖ڂ��Ȃ��B�����Ȃǂ͉B�c�ł���A�����R�Q�̍앿�̂����ɓ����Ă�

���Ȃ��B���Y���̖��H���A�N�v�Ƃ͖��W�ł���B����ɐ�ԎR�k�[�ɂ����X�т͖��{�̌䗯�R�ŁA�����̊Ǘ���

����Ƃ������ڂ̂��ƂɁA����R��̎��͍̂����A���l�����ĉ��ɗ��Ƃ��Ă���������A���n��n�҂���

���ɂ��N�v�͈������Ȃ��B���̂����e�X���̏h�ꑺ�ł��邩��A�����Ƃ������S���Ȃ��̂��B���̏�����`�n����

�����̂́A�u�V���_���̂����A�����������Ɏ�҂قǕs�K�Ȃ�l���́A���ɂ��炴��ׂ��v�Ƃ���ꂽ�قǂ̂��̂�

����B

���Ȃ��B���Y���̖��H���A�N�v�Ƃ͖��W�ł���B����ɐ�ԎR�k�[�ɂ����X�т͖��{�̌䗯�R�ŁA�����̊Ǘ���

����Ƃ������ڂ̂��ƂɁA����R��̎��͍̂����A���l�����ĉ��ɗ��Ƃ��Ă���������A���n��n�҂���

���ɂ��N�v�͈������Ȃ��B���̂����e�X���̏h�ꑺ�ł��邩��A�����Ƃ������S���Ȃ��̂��B���̏�����`�n����

�����̂́A�u�V���_���̂����A�����������Ɏ�҂قǕs�K�Ȃ�l���́A���ɂ��炴��ׂ��v�Ƃ���ꂽ�قǂ̂��̂�

����B

�@�C�ۊw�҂�ΎR�w�҂̎w�E�ɂ��ƁA�V���̐�ԎR�唚���́A���{�j��A���]�L�̋��r�ƂȂ����V���̑�Q�[��

�����������ʂ������B

�����������ʂ������B

�@���̑�Q�[�͑O�㎵�N�ɂ킽���đ����A�����̉��v�ւƂȂ����Ă����B

�@�u�_�앨�̋���́A�唚���̑O�N�A�V����N����n�܂��Ă����B���̔N�A���B�e�n�ł͎l�����߂��ĂȂ���J���~�葱���A�y�p���}���Ă���

�R�A�������������~�܂Ȃ������B�c�ł͎������Ȃ���̗����͂ꂪ���o���A���k�̏��˂ł͎l����ɏI���Ƃ��낪���������Ƃ����B

�R�A�������������~�܂Ȃ������B�c�ł͎������Ȃ���̗����͂ꂪ���o���A���k�̏��˂ł͎l����ɏI���Ƃ��낪���������Ƃ����B

�@���V���O�N�����l�������B�t����Ăɂ����Ă��Ƃ��ƂƉJ���~�葱�����Ƃ���ɁA��ԎR�̑啬���ǂ��������������̂ł���B�ΎR�D�͊֓�

��~�̓c���ɍ~��ς���A�_�앨�ɉ�œI�ȑŌ���^�����B

��~�̓c���ɍ~��ς���A�_�앨�ɉ�œI�ȑŌ���^�����B

�@�~�D�ɂ�钼�ړI�Ȕ�Q����ł͂Ȃ��B���ɕ����グ��ꂽ�����q�̊D�����z���������������ē��Ƃ����܂����A����ɍ~�J�ʂ�

�������B�v�@

�������B�v�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�u�ڗ��E���{�̃|���y�C�v���j

�@�a�싽�w�̐��A�g�c�Ōk���w�J�r�{�m�x���Ȃ��ɂ͎��̂悤�ȕ\�����o�Ă��܂����B

�@�u������ԋ����̌�A�C�N�̏t�̍����A���ߔN�̑吅�ɂāA���N�̏t�̕č��̍����Ȃ鎞�n�A���E�ɍ����M

�����̃n�Ȃ��A���̒��ɔ_��藘�̑�Ȃ�n�Ȃ��B�v

�����̃n�Ȃ��A���̒��ɔ_��藘�̑�Ȃ�n�Ȃ��B�v

�@�@�@�@��ԋ����@�@�V���O�N(1783�j�����̐�ԎR�啬�ɂ��ЊQ�̂���

�@�@�@�@�@�C�N�̏t�̍����@�@�V���l�N�̏t���牜�H�n�����͂��ߊ֓���т��P�����V���̑�Q�[�̂���

�@�@�@�@�@�ߔN�̑吅�@�@�V���Z�N�A�����̊֓���т̑�^���̂���

�@�@�@�@�@���N�̏t�̕č��̍��l�@�@�V�����N�̕ĉ��ُ̈�ȍ����̂���

�@�@�@�@

�@�@�V��[�v�@�ҁ@�w�ΎR�D�l�Êw�x�i�Í����@�j�́A�ΎR�D�̐������A�Q�n�Ő��X�̐��ʂ����������@�����Ȃǂ�

���l�Êw�I�������ʂ��܂߂āA�ƂĂ��킩��₷����������Ă��܂��B

���l�Êw�I�������ʂ��܂߂āA�ƂĂ��킩��₷����������Ă��܂��B

�@���̖{�́A�^�C�g���ɌQ�n�Ƃ������t�������Ă��Ȃ�����ɁA�P�Ȃ邻�̕���̐��Ƃ����̖{�̂悤�ɂƂ�ꂪ���ł����A��ԎR�A�Y���R�A

���Ô����R�A�ԏ�R�Ȃǂ̌Q�n�̉ΎR�̐�����m���ŁA�܂��A�ΎR�D�ɂ����ꂽ�l�Êw���@�����ɂ����b�I�m���邤���ŁA�ƂĂ�

����ɂȂ�1���ł��B

���Ô����R�A�ԏ�R�Ȃǂ̌Q�n�̉ΎR�̐�����m���ŁA�܂��A�ΎR�D�ɂ����ꂽ�l�Êw���@�����ɂ����b�I�m���邤���ŁA�ƂĂ�

����ɂȂ�1���ł��B

�u���{�ł����Ƃ��L���Ȃ̂͐�ԎR�̕����V���̑�Q�[�������炵�����Ƃł��낤�B�V���̕��̂��߂ɌQ�n�����Ŏ��l�͖�1400�l�ł���

���̂ɔ�ׂāA���k�n���𒆐S�Ƃ���n��ŋQ�[�̂��߂ɉ쎀�A�a���A���S�����l�͐l����3����1�ɂ��y�B���ۂɂ͐�ԎR�̕��ɐ旧

���Ă��̔N(1783�N�j��6������A�C�X�����h�̃��L�ΎR���啬���������i��ԎR�V������30�{���̕��o���������炵�j�A���E�I�Ȋ��≻���i��

�ł����Ƃ���ɂV�`8���̐�ԎR���ǂ��ł����������̂ł���B�v

���̂ɔ�ׂāA���k�n���𒆐S�Ƃ���n��ŋQ�[�̂��߂ɉ쎀�A�a���A���S�����l�͐l����3����1�ɂ��y�B���ۂɂ͐�ԎR�̕��ɐ旧

���Ă��̔N(1783�N�j��6������A�C�X�����h�̃��L�ΎR���啬���������i��ԎR�V������30�{���̕��o���������炵�j�A���E�I�Ȋ��≻���i��

�ł����Ƃ���ɂV�`8���̐�ԎR���ǂ��ł����������̂ł���B�v

�@���������ΎR�̑唚�����n���I�K�͂ŋC�ۂ̕ω��������炵�����Ƃ��A��̃t�����X�v���܂Łi1789�N�j�e����^���Ă���Ƃ݂��������܂��B

�@�Ƃ��낪�A���̌�̗��j�C��w�̐��ʂȂǂɂ��A�����̃��[���b�p�ɓV��ُ���������̂́A��ԎR���ł͂Ȃ��A���N�ɕ������A�C�X����

�h�̃��L�R�̉e��������I�ł��邱�Ƃ��킩��܂����B

�h�̃��L�R�̉e��������I�ł��邱�Ƃ��킩��܂����B

�@�u��B�̉ΎR�߂�ƁA��ԎR�̂悤�ɍŋ߂ł��Ƃ��ǂ���K�͂Ȍy�Ε����J��Ԃ��ΎR��A���Ô����R�̂悤�ɏ��K�͂Ȑ����C��������

�т��т���Ԃ��ΎR�A�����ĐY���R�̂悤�ɒ����x�~���Ԃ������đ�K�͂Ȋ���������Ԃ��ΎR�ȂǁA���܂��܂ȃ^�C�v�̉ΎR���F�߂���B�܂�

�ԏ�R�̂悤�ɁA�ꕶ����ȍ~�قƂ�NJ������������Ă��Ȃ����̂�����B�������A�������~���Ă��܂����Ƃ����ۏ͂ǂ��ɂ��Ȃ��B�v

�т��т���Ԃ��ΎR�A�����ĐY���R�̂悤�ɒ����x�~���Ԃ������đ�K�͂Ȋ���������Ԃ��ΎR�ȂǁA���܂��܂ȃ^�C�v�̉ΎR���F�߂���B�܂�

�ԏ�R�̂悤�ɁA�ꕶ����ȍ~�قƂ�NJ������������Ă��Ȃ����̂�����B�������A�������~���Ă��܂����Ƃ����ۏ͂ǂ��ɂ��Ȃ��B�v

�@�����A������܂��̕��i�Ƃ��Ē��߂Ă����B�̎R�X���A�������j�ƂƂ��ɑ��Â��Ă���̂����炽�߂Ēm��ƁA�R�����Ă��邾���ł��������N��

�N���Ă��܂��B

�N���Ă��܂��B

�@���̐{���������̖{�́A�ȑO�w��얜�t�n���̍l�@�x�i�Q�ƃy�[�W�@���t�A���Ɠ��̊֘A�u�b�N���X�g�j�Ƃ����{��m�����Ƃ��A�ƂĂ��S������

�ꂽ�̂ł����A��Ɣ_�Ƃ��c��ł�����Ȃ���A����Ƃ������_����A�����ɐ�l�̋M�d�ȋL�^��ǂݍ����Ɋ��������Ƃ����C���ɖ������A�v

�_�����ɂ��܂��܂Ƃ߂����Ă���Ă��܂��B

�ꂽ�̂ł����A��Ɣ_�Ƃ��c��ł�����Ȃ���A����Ƃ������_����A�����ɐ�l�̋M�d�ȋL�^��ǂݍ����Ɋ��������Ƃ����C���ɖ������A�v

�_�����ɂ��܂��܂Ƃ߂����Ă���Ă��܂��B

�@���̖{�̏Љ���ł��炽��1�y�[�W�݂��������炢�ł����A�Ƃ肠�����A�ҏW��L����ȉ��̕����Љ�܂��B

�u���a45�N�H�A�F���q�̕�����A�����̒��������A�`���A�j�b�A���b���������Ƃ��Ċm�F�o���A���������ԎR�đ�ϋL���݂鎖�ɂ���āA

���l�����̂X�V��̒n�����Q�P�Ɍ������Ă������ߒ��A���\���ō��Ƃ��镧�������i���_�����j�����ł����������A���j�I��Ԃ�����ɂ���ĕ`

��������B

���l�����̂X�V��̒n�����Q�P�Ɍ������Ă������ߒ��A���\���ō��Ƃ��镧�������i���_�����j�����ł����������A���j�I��Ԃ�����ɂ���ĕ`

��������B

�@���������a47�N4��20���A�l������J�ˁA������������A�����R�s�[���A�����ԍρA�Ȍ�ꃖ���ʼn�ǁA�m�[�g�Ɏʂ��A�X�ɓlj����A�E���A

�뎚�A���������ҏW�n�߂�B���̊Ԋe�S�u�A���ɊW����g�䒬��_�ہA������̓�����ɏ����ꂽ�̂��悭��r���Ă݂��B

�뎚�A���������ҏW�n�߂�B���̊Ԋe�S�u�A���ɊW����g�䒬��_�ہA������̓�����ɏ����ꂽ�̂��悭��r���Ă݂��B

�@������ɗނ��������͊e�n�ɂ݂��邪�A���̂قƂ�ǂ���Ɏʖ{�Ƃ��ď��������̂������A���̑̌��҂̎��M�͏��Ȃ��B�����̑̌��L�^���

�c�鋳�P�A���̍ĕҁA�V���̈�ՁA�F���q����Ă����當�����Q�l�ɂ�����������ǂ̂����ɁA������ł��S�̗ƁA�����Q�l�ɂȂ�K����

����B�v

�c�鋳�P�A���̍ĕҁA�V���̈�ՁA�F���q����Ă����當�����Q�l�ɂ�����������ǂ̂����ɁA������ł��S�̗ƁA�����Q�l�ɂȂ�K����

����B�v

�@�@

�@�@ �@�@

�@�@

|

|